原付・小型バイクのご当地ナンバー

【愛媛県編】

全47都道府県を網羅 掲載市町村区630以上

四輪自動車の地方版図柄入りナンバープレートはコチラ「地方版図柄入りナンバープレート 一覧 (四輪自動車)」または 地方版図柄入りナンバープレート 四国 (四輪自動車)

愛媛県ご当地ナンバープレートの紹介です。地域の観光・グルメ・道の駅情報なども少し扱っています。

当サイトの画像は、日本経済研究所さんの承諾を貰って使用しています。コピー・転載は禁止されています。

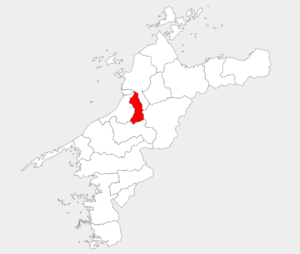

松野町(まつのちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県北宇和郡松野町 森の国 人口3,659人

町のロゴマーク(左上)と桃のイラストが散りばめられたデザインです。2016年から50cc以下のミニバイクを対象に交付されています。

松野町は愛媛県南部の南予地域にある町で、北宇和郡に属しています。周辺地域の中心市街である宇和島市街までおよそ30kmほどのところにある、山林・原野が84%を占める自治体です。町域中心部を広見川、南部を目黒川(双方とも四万十川の支流)が流れ、河岸段丘と渓谷が形成されています。愛媛県の自治体のなかでも少子高齢化が著しい地域で、第1次産業・第2次産業共に衰退傾向にありますが、桃やゆずなどの特産物や足摺宇和海国立公園の滑床渓谷、温泉など観光資源はそこそこあるため観光業が営まれています。

虹の森公園は松野町延野々にある公園です。広見川沿いにある公園を中心に、四万十川学習センターおさかな館、地域物産センターや軽食などがあり、全体が「道の駅 虹の森公園まつの」として国道381合の道の駅に認定されています。また、同公園内にパン屋やガラス製品の体験ができる工房があります。

滑床渓谷(なめとこけいこく)は四万十川の支流 目黒川の渓谷で、愛媛県宇和島市と松野町にまたがっています。12kmにもおよぶ長大な渓谷のうちほとんどは宇和島市になりますが、松野町が観光資源として開発を主導しています。名称通り侵食によるなめらかな川床が特徴の渓谷で、足摺宇和海国立公園の一角を成しています。同渓谷内にある雪輪の滝(ゆきわのたき)が日本の滝100選に選ばれています。

森の国ぽっぽ温泉はJR予土線松丸駅にある温泉施設です。全国でも珍しい鉄道駅舎内にある温泉入浴施設で、足湯や大樽形の露天風呂を有しています(大人520円、中学生320円、小学生160円、65歳以上420円)。泉質は単純温泉(低張性弱アルカリ性冷鉱泉)で、冷鉱泉を地元で採った間伐材をボイラーで燃やして沸かしています。

八幡浜市(やわたはまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県八幡浜市 いま共に育む進取のまちづくり 風とらえ風おこす 人口30,887人

みかんと魚が大きく描かれたデザインプレートです。2016年にからミニバイク50cc以下を対象に各500枚が交付されています(下一桁4,9及び下二桁42が欠番)。

八幡浜市は愛媛県西部にある市です。2005年に旧八幡浜市・保内町が合併して新八幡浜市としています。豊後水道に大きくせり出す佐田岬半島の基部にあたる地域で、北部は瀬戸内海、西部で豊後水道に面し、温暖で斜面が多いことから温州みかんの全国有数の産地となっています。また、フェリーによって大分県別府市・臼杵市と結ばれており、愛媛県の水上交通の玄関口でもあります。耕地面積率25%程度と農業が盛んですが土地柄田んぼは少なく、ほとんどが果樹園です。かつては一大トロール漁業の基地であり、漁業とともに水産加工業が発達しましたが現在は2隻のみが操業しています。また、西部の真穴地区は座敷雛の発祥地とされています。

道の駅 八幡浜みなっとは八幡浜市沖新田にある県道27号沿いにある大規模の道の駅です。みなとオアシスとしても登録されており、地域特産品販売所、鮮魚店、フードコート、パン屋、カフェなど様々な店舗と交流館で構成されています。フェリーターミナルのある八幡浜港と隣接しており、ここから眺める「向灘の段々畑」が四国八十八景に選定されています。

八幡浜黒湯温泉 みなと湯は八幡浜市北浜の北浜公園に隣接する温泉です。名称通り黒褐色のモール泉(低張性アルカリ性冷鉱泉)で、露天風呂・サウナ・檜風呂・岩風呂など多彩な浴槽を有しています。露天風呂の方は塩分を含んだ地下水を利用した塩湯となっています。

八幡浜市は日本での飛行機開発の祖である二宮忠八(明治-昭和期の軍人・飛行研究者)という人の故郷です。この人は陸軍従事中の1889年にゴム動力による「模型飛行器」を製作し、ライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人物として紹介される人物です。当地に記念館などはありませんが、矢野町に「二宮忠八翁生誕の地」の標石が立っているほか、4月に二宮忠八翁飛行記念大会という飛行機にちなんだ催しが行われています。また、京都府八幡市には二宮忠八が建てた飛行神社があります。

鬼北町(きほくちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県北宇和郡鬼北町 鬼の棲むまち 人口9,162人

PRキャラクターの「鬼王丸」が右側に描かれています。2017年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

鬼北町は愛媛県南部南予地域にある町で、北宇和郡に属しています。2005年に広見町・日吉村が合併して発足した自治体で、鬼ヶ城山系(おにがじょうやま、愛媛県)の北にあることから全国で唯一「鬼」を冠する名称の自治体となっています。農林業を主要な産業とする山間の町ですが、林業は衰退傾向にあります。域内では四万十川の最大の支流 広見川はじめ多くの川が流れるため渓谷が多くみられます。ゆず・きじ・しいたけなどを特産品としています。

道の駅 広見森の三角ぼうしは鬼北町永野市にある国道320号の道の駅です(国道320号と国道381号の交差点付近にある)。小~中規模の道の駅であり、特産品販売所と食堂、青空市で構成されるシンプルな道の駅ですが、海洋堂が制作した鬼王丸像という高さ5mほどの鬼のモニュメントがシンボルとなっています。また、当地はきじ肉が特産ということもあり食堂では熟成きじ肉入りのきじカレーがメニューにあったりします。

道の駅 日吉夢産地は鬼北町下鍵山にある国道320号の道の駅です。前述の広見森の三角ぼうしから20kmほどのところにある道の駅で、規模もおおよそ同じです。また、こちらは柚鬼媛(ゆきひめ)母子像という母子像がシンボルになっています。

安森洞は鬼北町小松にある洞窟です。昔から風穴として知られていた小規模な鍾乳洞で、昭和34年に調査が行われ、30万年前のニホンムカシジカや新種のタヌキの化石など31種の動物の化石が発見されました。現在は観光スポットとなっており、この洞窟から湧き出る水を利用したそうめん流しやニジマスの釣り堀などがあります。

松前町(まさきちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県伊予郡松前町 生きる喜び あふれる まち まさき 人口29,489人

特産品のはだか麦のイラストが描かれています。また、漢字の「松前町」の表記と同時にひらがなで「まさき」と表示しています。2019年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

松前町(愛媛県)は愛媛県西部にある町で、伊予郡に属しています。西側で伊予灘に接し、愛媛県内では唯一山がない全域が平野部の自治体です。かつては漁業が中心的な産業でしたが現在は廃れており、化学繊維や水産加工など加工・製造業が主要な産業となっています。また、農業も盛んではだか麦、たまねぎ、レタス、いちごなどが生産されています。隣接する松山市のベッドタウンとして開発を受けて2005年まで人口が増加傾向にありましたが、現在は減少傾向に転じています。とはいえ、面積が狭い一方で高度に都市化しているため人口密度は四国内では非常に高い水準となっています。義農 作兵衛(伊予の三農とされる農民のうちの一人)の出身地であるため、町内では「義農」とつく事物がいろいろとみられます(義農味噌など)。

エミフルMASAKIは松前町大字筒井にあるショッピングセンターです。2008年に開業した施設で204店舗のテナントを誇り、映画館・銀行・託児所・郵便局なども含まれています(当初の計画では温浴施設が建設される予定だったが、現時点では存在しない)。隣接地に多目的グラウンドや多くの遊具を備える松前公園があります。

塩谷海岸は松前町北川原にある海岸です。松前市と松前町の間を流れる重信川の河口にある干潟から続く海岸線で、従来は2km近くの長さがあったようですが、現在は埋め立てによって半分ほどが消滅し、長さ900mほどになっています。工業団地に隣接していますが、塩性湿地植物やシオマネキなどのカニ、渡り鳥や一年草・多年草の宝庫であるため保全活動が行われています。

ひょこたん池公園は松前町中川原にある公園です。重信川の堤防の下を通る伏流水を利用したひょうたん型の池を中心に屋根付きベンチや遊具などを整備したもので、水生植物を積極的に取り入れています。鯉や鴨、亀などがいるほか桜やひまわりが植栽されており、地域住民に親しまれています。

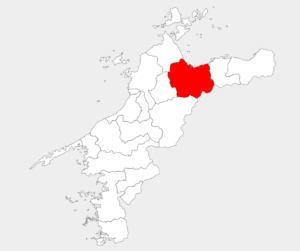

四国中央市(しこくちゅうおうし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県四国中央市 日本一の紙のまち 人口82,898人

PRキャラクターの「しこちゅ~」(左下)のほか、山、川、花など当地の自然を表すイラストが描かれています。2014年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

四国中央市は愛媛県の東部にある市です。2004年に川之江市・伊予三島市・土居町・新宮村が合併して発足したもので、四国の他の3県と接する地域にあたり交通の要衝となっています。もともと江戸時代から和紙の生産が地場産業として根付いていましたが、篠原朔太郎(1865-1952年。和紙製造功労者。機械製紙の第一人者)の出身地となり、現在でも全国1~2の紙の産出量を誇ります(静岡県富士市がライバルで、この2自治体の産出量は飛び抜けている)。しかしながら人口減少が顕著であり、基幹産業の製紙業においても働き手不足が懸念されています。水引細工など紙加工品とともに里芋・煮干しいりこ・みかん・茶などを特産品としています。

川之江城(仏殿城)は四国中央市川之江町にある日本の城です。遺構として石垣や堀切が残っていますが、現在みられる天守や櫓、塀などは昭和59年に旧川之江市市制施行30周年記念として復元されたもので、江戸時代初期に廃城になっていることから、当時の資料に乏しいため正確な復元とはいいがたいものになっていると思われます。周辺が城山公園として桜やつつじなどが植栽されているほか、模擬天守内部は資料館になっています(入館料:100円)。

紙のまち資料館は四国中央市川之江町にある資料館です。当地が「紙幣、切手、収入印紙以外ならなんでも作れる」と言われるに至った当地の製紙の歴史や製造工程をわかりやすく紹介しているほか、紙製の工芸品を展示しています。また、手すき和紙が作れる体験コーナーがあったり、旧日本陸軍が開発した風船爆弾が保管されていたりします(入館無料)。

道の駅 霧の森は四国中央市新宮町馬立にある県道5号の小~中規模の道の駅です。国道に面しているわけではありませんが、2004年に通信販売で霧の森大福(中心が生クリームとこしあん、皮は抹茶を練り込んだ餅)という商品が通信販売で全国1位となり、全国ネットのテレビ番組で取り上げられたため一躍有名になりました。レストランや地場産品を売る売店のほかに、「新宮茶」と呼ばれる当地の茶を洋菓子などに加工する工場があり、ガラス越しに見学できます。また、「霧の森交湯~館」という温泉入浴施設を併設しています。

新宮あじさいの里は四国中央市新宮町上山にあるあじさいの名所です。約4haの山の斜面に2万株ほどのアジサイが植栽されており、6月中旬~下旬にはあじさい祭りが開かれています。あじさい祭りの期間中はモノレールが運行されていて、乗車しながらアジサイを観覧できます。

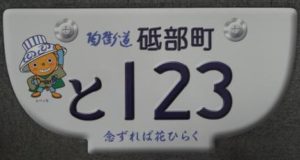

砥部町(とべちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県伊予郡砥部町 清流とほたる 砥部焼とみかんの町 人口20,191人

どんぶり鉢の形をしたプレートで、自治体名左に「陶街道」の文字とPRキャラクター「とべっち」のイラスト、下に坂村真民の詩「念ずれば花ひらく」と文字が入っています。2012年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

砥部町は愛媛県中部にある町で、伊予郡に属しています。町内に80以上の窯元を有し、「砥部焼」と呼ばれる焼き物で知られる町で、隣接する松山市のベッドタウンとして発展しています。町域北部が平野、南部は山で傾斜地が多く、焼き物に適した土と大量に採れる燃料としての赤松があり、焼き物づくりに適した環境になっています。現在では卸売業・小売業など第3次産業が主要な産業になっていますが、一方で農業も盛んであり、柑橘類や七折小梅、高原野菜などを特産品としています。

とべ動物園は砥部町上原町にある県立の動物園です。170種1,000頭ほどの動物を飼育しており、敷地面積・飼育数ともに西日本有数の規模を誇る施設です。ゾウの餌やり、小動物やヤギとのふれあい体験、ポニーの乗馬などができます。また、通谷池を挟んでえひめこどもの城(児童館、こどもの遊び場)があります(入園料:大人500円、高齢者・高校生200円、小中学生100円)。

道の駅 ひろた 峡の館は砥部町総津にある国道379号の中規模の道の駅です。物産館・工芸館・研修センターなどで構成されています。道の駅登録が1994年と作りは古いのですが、自然薯や薪など林産物、アマゴの塩焼きなどを販売しており、ご当地感があります。近くに吊り橋があります。

権現山休憩所は砥部町総津にある施設です。権現山(ごんげんさん、標高440m)の麓にあり、毎年7月~9月にかけて流しそうめんが行われており、30年以上続く当地の恒例行事となっています。

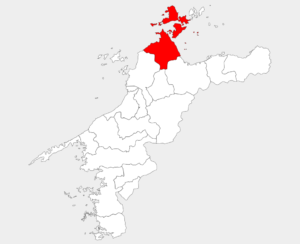

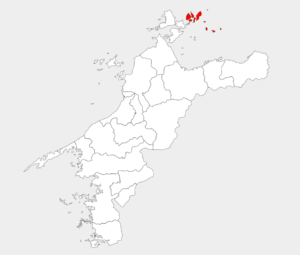

今治市(いまばりし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県今治市 サイクリストの聖地 人口145,544人

しまなみ海道の波と島をモチーフにした形状のプレートで、自治体名右に青文字で「しまなみ」と書かれています。2011年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

今治市は愛媛県北東部にある市です。高縄半島の北東部を占める陸地と島嶼地域からなる自治体で、古くから瀬戸内海の海上交通の要衝となっています。また、市の中心部は江戸時代に今治藩今治城の城下町として発展してきた地域です。現在は造船やタオルといった製造業が盛んな工業都市であり、日本最大の海事都市でもあります。また、ご当地名物としては焼き鳥が有名で、日本三大焼き鳥のうち一つ「今治焼き鳥」などといいます。愛媛県内では県庁所在地の松山市に次いで2位の規模を誇りますが、人口減少が顕著であり2045年あたりで約10万人になると推計されています。

今治城(吹揚城、日本百名城、日本三大水城の一つ)今治市通町にある日本の城・県指定史跡です。1602年に藤堂高虎によって築城されたものとされています。いわゆる海城というもので、海水を堀に引き込んだ構造です。遺構として石垣や堀が残っているほか、5層6階の天守(そもそも天守が存在していたことを示す一次資料がないため、これは模擬天守)や東櫓が復元されており、模擬天守の内部は甲冑や武具、今治城の調度や過去の写真などを展示する資料館/展望台、多門櫓の内部が自然科学館(牧野富太郎コーナーや生物の標本などを展示)になっています。

亀老山展望公園は吉海町南浦にある公園です。来島海峡大橋(世界初の三連吊橋)や来島海峡が望めるしまなみ海道随一のビュースポットとして知られています。また、周辺の沿岸部に道の駅 よしうみいきいき館(地場産品の販売のほか、海鮮BBQができる)があります。

来島海峡展望館は今治市小浦町(四国本土側)にある展望台です。瀬戸内海の島々や往来する船舶などが展望できる施設で、観光案内のほか来島大橋の架橋技術や村上海賊に関する資料の展示があります。また、観光協会直営の土産屋や軽食の売店を有しています。

村上海賊ミュージアムは今治市宮窪町にある博物館です。中世に芸予諸島周辺の制海権を握り、通行料を徴収や海上警護、水先案内などを行っていた村上水軍(村上海賊、2016年に日本遺産に指定)に関する資料を展示しています。また、カフェやお土産のコーナーなどもあるほか同博物館前から潮流の体験船が出ています。

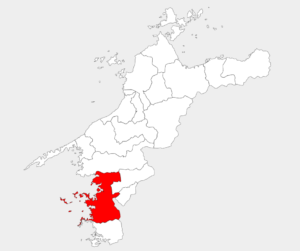

宇和島市(うわじまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県宇和島市 ココロまじわうトコロ 人口69,186人

当地の牛鬼まつりの主役 牛鬼が描かれています。2012年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています(下一桁4,9及び下二桁42が欠番)。

宇和島市は愛媛県南部の南予地域にある市です。2005年に旧宇和島市・宇和郡吉田町・三間町・対馬町が合併して新宇和島市としています。南予地域の中心都市であり、真珠や柑橘類の生産や、日本では珍しく闘牛がみられる地域として知られています。また、市域西側は宇和海に面したリアス式海岸と離島になっており、多数の漁港と宇和島港(重要港湾)を有しています。当地の和霊神社で行われる夏祭りは同神社の例祭とうわじまガイヤカーニバル、牛鬼パレード、花火大会などが一挙に行われる大規模なもので、3日に渡って行われてており、知名度も高いです。しかしながら、人口減少と高齢化が顕著であり2045年に人口4万を下回ると推計されています。

宇和島城(鶴島城)は宇和島市丸之内にある日本の城(国の史跡)です。天守が現存しており、国内の現存十二天守の一つ、また日本百名城にも選定されています。戦国時代から江戸時代の初期にかけて藤堂高虎らによって築城されたいわゆる海城で、水濠には海水を引き込んでいます。周囲は城山公園として整備されており、城山郷土館という資料館があります(入館無料だが、刀剣甲冑類の展示は無し)。

天赦園(てんしゃえん)は宇和島市天赦公園にある日本庭園です。宇和島城の南西側にあり、宇和島藩7代藩主の伊達宗紀(宇和島伊達家)が隠居の場として作庭したものとされています。伊達家の家紋「笹に雀」にちなんで竹・笹が多数植栽されていることが特徴です。また、周辺に宇和島市立伊達博物館があります。

遊子水荷浦の段畑は宇和島市遊子(ゆす)にある階段状の畑です(国の重要文化的景観)。高さおよそ80mほどの非常な急斜面に積み石をして土を留め、一段の幅1~2mの畑としたもので、多いところでは60段もの石積みが連なっています。このような極めて珍しい景観となった理由として、江戸時代に領民にイワシ漁を強制する代わりに山の開墾は勝手次第としたため、耕地の少ない当地ではこのような開墾が行われてきたとされています。

当地の道の駅は3つあります。①道の駅 うわじまさきいや広場は、国道320号沿いにある大型の道の駅です。宇和島内港と隣接しておりみなとオアシスでもあります。②道の駅 みまは愛媛県道31号沿いの中規模の道の駅です(畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎記念館を併設)。③道の駅 津島やすらぎの里は、愛媛県道4号沿いの小規模の道の駅です。こちらは日帰り温泉施設の熱田温泉が核となっていましたが、2020年から閉鎖されています。

西条市(さいじょうし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県西条市 人がつどい、まちが輝く 快適環境実感都市 人口101,384人

楕円形のプレートに、川の流れをイメージした青いラインと西条まつりのだんじり(右部)が描かれています。2014年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

西条市は愛媛県東部の東予地方にある市です。2004年に旧西条市・東予市・小松町・丹原町が合併して新西条市としています。臨海部に四国最大規模の工業地帯を有する製造業のまちで、鉄鋼・生産用機械器具・輸送用機械器具といった重厚長大の工業が発達しており、かつては四国最大の製造品出荷額を誇っていましたが、現在は今治市や坂出市に抜かれています。一方で、市中央部の西条平野は穀倉地帯としても知られています。被圧地下水が市域の地下の広範囲を流れており、「うちぬき」と呼ばれる自噴水(名水百選)が当地のシンボルです。七草・あたご柿・バラ・ほうれん草・海苔などを特産品としています。

石鎚山は西条市と久万高原町にまたがる四国山地西部の山です。標高1,982mあり、西日本最高峰です。古くから修験道の修行場として知られており、日本百名山ならびに日本七霊山の一つとなっています。山麓の石槌山温泉からロープウェイが出ており、最高地点の天狗岳に多人数がとどまることができるスペースが無いこともあって、弥山にある石鎚神社頂上社までの登山コースを利用する人が多いようです。

石鎚山サービスエリア(上り/下り)は西条市小松新屋敷乙にある松山自動車道のサービスエリアです。同自動車道のサービスエリアとしては最大級のものであり、高速道路と一般道路のどちらからでも利用可能な石鎚山ハイウェイオアシス(道の駅 小松オアシス、国道11号の道の駅)を併設しています。この道の駅はモンベルストアを中心にキャンプ場・特産物販売所・カフェレスト・温泉入浴施設などで構成されています。

鉄道歴史パーク in SAIJOは西条市大町にある鉄道保存展示施設です。JR四国伊予西条駅の周辺に北館・南館・十河信二記念館(第四代の日本国有鉄道総裁で「新幹線の父」と呼ばれる人物の記念館)に分かれてある施設で、日本ナショナルトラストがJR四国で利用されていた車両や新幹線0系やディーゼル機関車などを保存・展示しています(入館料:大人300円、小中学生100円)。

新居浜市(にいはまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県新居浜市 ーあかがねのまち、笑顔輝く― 産業・環境共生都市 人口114,675人

ふるさと観光大使の近藤勝也氏のデザインで、新居浜太鼓祭りの太鼓の幕に刺繍されている竜や太鼓房が描かれています。2015年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。夜間の安全対策としてライトを反射する加工が施されています。

新居浜市は愛媛県東部の東予地方にある市です。江戸時代に住友家が別子銅山(べっしどうざん)を開き、その後の住友財閥発展の礎となった地域であり、現在も瀬戸内有数の工業都市となっています。造船と鉄鋼を得意とする今治市とは対照的に、化学・非鉄金属製品の製造、加工を得意としています。同市は臨海工業都市である一方で、四国三大祭りや日本三大喧嘩祭りの一つとして知られる新居浜太鼓祭りやマイントピア別子など近代化産業遺産群、世界第2位の規模を誇るプラネタリウムがある愛媛県総合科学博物館など観光資源も豊富に有しています。また、沖合1.5kmのところに大島という有人島を有しています。

マイントピア別子は新居浜市立川町にある鉱山のテーマパークです。1973年に閉山した別子銅山の跡地を利用した施設で、観光坑道や砂金採り場、季節の花園、温泉入浴施設などを有し「東洋のマチュピチュ」を謳い文句にしています。また、道の駅 マイントピア別子(温泉入浴施設やキッズパーク、レストランなどがある)が併設されています。

愛媛県総合科学博物館は新居浜市大生院にある博物館です。1994年に開設されたもので当時世界最大となる直径30mプラネタリウムのドームを有しています(2010年に名古屋市科学館に抜かれ第2位になった)。常設展示は自然・科学技術・産業に分かれており、伊予鉄道1号機関車の複製やタオル自動織り機などが展示されています。

別子銅山記念館は新居浜市角野新田町の山根公園の近くにある博物館です。別子銅山や住友の歴史、地質や当時の生活などを紹介する施設で、マイントピア別子とはまた違った角度から別子銅山を知ることができるようになっています。また、同施設は半地下構造で屋上には約1万株のサツキが植栽されています(入館無料)。

あかがねミュージアムは、新居浜市坂井町のJR四国新居浜駅近くにある総合文化施設です。外壁に銅板を使用した特徴的な建物で、多目的ホール・美術館とギャラリー・カフェなどのほか、当地の太鼓祭りの太鼓台を展示しています(現役の太鼓台と昔の太鼓台があり、現役のものは2ヶ月ごとに入れ替えている)。

松山市(まつやまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

愛媛県松山市 いで湯と城と文学のまち 人口503,432人

司馬遼太郎の歴史小説「坂の上の雲」をイメージしたプレートで、自治体名左に「道後」の文字が入っています。2007年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されており、原動機付自転車のデザインプレートとしては最初のものです。

松山市は愛媛県中部にある市です。愛媛県の県庁所在地であり、また四国最大の都市でもあります。松山城の旧城下町として発展した地域で、松山空港や港湾周辺には臨海工業地帯が広がっており、みかんの産地としても知られていますが、主要な産業は第3次産業でおおむね松山城の南側に松山三越・いよてつ高島屋・松山中央商店街など広い面積にわたり商業地域が広がっています。一方で日本最古の温泉として知られる道後温泉と石手寺(ミシュランガイド日本編のおいて一つ星に認定)などを有し、観光業も盛んに行われています。愛媛県と山口県の間にある忽那諸島(くつなしょとう)は2005年に松山市に編入されています。

松山城(伊予松山城、金亀城とも)は松山市丸の内にある日本の城・国の史跡です。現存十二天守の一つで、江戸時代後期に再建されたことから現存天守のなかでは最も新しいものとなっています。周辺は城山公園として整備されており、堀之内地区には美術館・図書館・市民会館といった地域住民のための施設、天守東側からは松山城ロープウェイが天守近くの長者ヶ平まで出ています。二之丸史跡庭園が「恋人の聖地」に認定されているほか、周辺に萬翠荘(国重要文化財)や坂の上の雲ミュージアムがあります。

道後温泉は松山市道後湯之町にある温泉です。よく知られるところでは夏目漱石の「坊つちゃん」のほか、「日本書紀」「万葉集」「源氏物語」といった日本の書籍に登場する日本三古湯の一つです。市営の道後温泉本館と別館、椿の湯(いずれも共同浴場)のほか多数のホテル・旅館からなる温泉街となっており、愛媛県を代表する観光地です。温泉街周辺には道後商店街、湯築城跡、寺社やセキ美術館、道後ぎやまんガラスミュージアムなどがあるほか、人力車での移動が可能です。

石手寺は松山市石手にある真言宗豊山派の寺院です。四国八十八ヶ所の51番札所であり、728年に熊野十二社権現を祀るものとして創建された後、空海が訪れて真言宗に改めたとされています。山門(仁王門)が国宝、本堂や三重塔などが重要文化財に指定されています。道後温泉から近いこともあり観光地としても有名で、本堂裏の山にマントラ洞窟と呼ばれる洞窟があります。観光色が強くややごちゃごちゃした印象ですが、見どころの多い寺です。

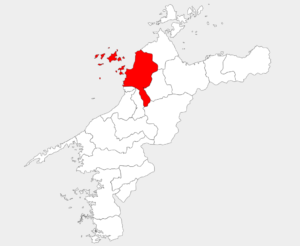

上島町(かみじまちょう)

愛媛県越智郡上島町 海と緑と太陽と・笑顔でつながる上島町 新たな交流による人も自然も輝くまち・上島 人口6,190人

町内に架かる橋を背景に町花の桜の花と特産のレモン、PRキャラクターの「かみりん」が描かれています。2019年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています(ピンクっぽく見えるが、画像は50cc以下のもの)。

上島町は愛媛県北部の瀬戸内海の25の島々(うち有人7、無人島18)で構成される町で、越智郡に属しています。2004年に弓削町・生名村・岩城村・魚島村が合併して発足した自治体です。もともとこのあたりは瀬戸内海でもとりわけ島が多く多数の村や町がありましたが、2004年~2005にかけて今治市・上島町・尾道市がそれぞれ編入・合併しています。柑橘類中心の農業、漁業、造船業を基幹産業とする地域で、海苔の養殖も盛んです。愛媛県内唯一の離島自治体ですが、ゆめしま海道(弓削大橋・生名橋・岩城橋)が架橋されたことで現在は主要な4島が繋がっています。今治市の今治港、広島県三原市の三原港から当地に向けてフェリーが出ています。

ゆめしま海道は岩城島・生名島・佐島・弓削島を結ぶ弓削大橋・生名橋・岩城橋の総称です。1996年に完成した弓削大橋と2011年に供用開始した生名橋に加えて、岩城橋が2022年に供用開始されたことで、観光誘致や自治体としてのアイデンティティの確立に一役買っています。地元では将来的に岩城島から伯方島まで架橋し、瀬戸内しまなみ海道との連絡が望まれているようです。地域住民の移動のほか、瀬戸内海の島々が望める絶景のサイクリングロードとしても知られており、観光客を集めています。

ゆげ海の駅舎ふらっとは上島町弓削にある海の駅舎です。全国初の海の駅であり、プレジャーボートやヨットなどの停泊スペースとシャワー・コインランドリー・トイレ・セルフのコーヒーやキッチンなどの共用スペースがあります。また、サイクリスト向けに自転車の空気入れが置いてあります。