原付・小型バイクのご当地ナンバー

【奈良県編】

全47都道府県を網羅 掲載市町村区630以上

四輪自動車の地方版図柄入りナンバープレートはコチラ「地方版図柄入りナンバープレート 一覧 (四輪自動車)」または 地方版図柄入りナンバープレート 近畿 (四輪自動車)

奈良県ご当地ナンバープレートの紹介です。地域の観光・グルメ・道の駅情報なども少し扱っています。

当サイトの画像は、日本経済研究所さんの承諾を貰って使用しています。コピー・転載は禁止されています。

原付のご当地ナンバー都道府県別目次はコチラ

原付のご当地ナンバー市町村区別目次はコチラ

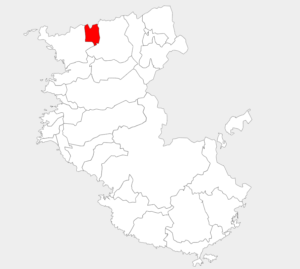

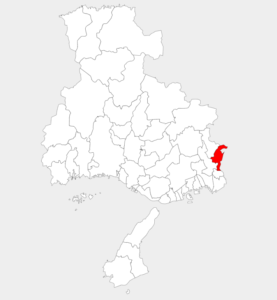

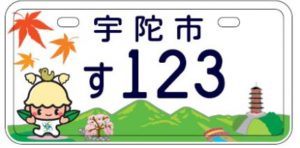

宇陀市(うだし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

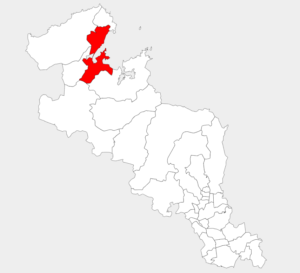

奈良県宇陀市 かぎろい幻美観光圏 人口27,403人

室生寺(むろうじ)の五重塔、PRキャラクターの「ウッピー」、又兵衛桜、モミジが描かれています。2016年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

宇陀市は奈良県の北東部、宇陀地域(宇陀市と宇陀郡曽爾村・御杖村を含む)にある市です。奈良県の人口密集部である奈良盆地の東側に隣接する大和高原に立地しており、概ね標高300~500mとなります。農林業を基幹産業としていますが、中山間地という性質上大規模な耕地はみられません。1995年あたりに人口のピークを迎え、現在は基幹産業の第1次・第2次産業ともに就業人口が減少しつつあります。生産量は少ないものの有名な吉野葛や宇陀牛、金ごぼうや茶などを特産品としています。

室生寺(むろうじ)は宇陀市室生にある真言宗室生寺派の大本山です。奈良時代に創建されたもので、女人禁制の高野山金剛峯寺に対しこちらは女性の参詣を許可したため、「女人高野」とも呼ばれます。こけら葺の金堂と内部の壁画、五重塔が国宝に指定されておりシャクナゲや紅葉の寺としても有名です。

宇太龍穴神社は宇陀市室生にある神社で、前述の室生寺の東側300mくらいのところにあります。水の神、龍神を祀る古くから雨乞いが行われてきたパワースポットで、室生寺よりも古いものとされています。この古社から山の中に入ったところに「吉祥龍穴」という洞窟があり、竜神が棲むという言い伝えがあります。

うだ・アニマルパークは宇陀市大宇陀にある県立の動物園です。もともと畜産技術センターをふれあい重視の動物園としたもので、牛・馬・ヤギなどが飼育されている観光牧場のような施設となっています。園内に動物愛護センターがあり、野犬や野良猫の保護・譲渡を行っています。

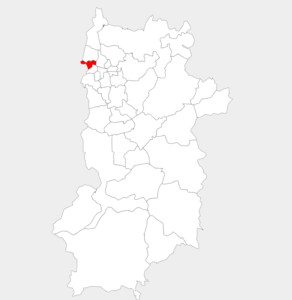

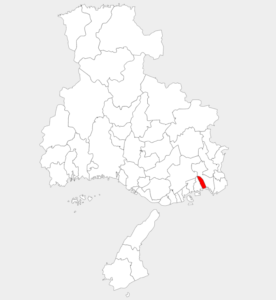

三郷町(さんごうちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

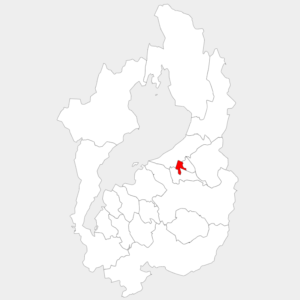

奈良県生駒郡三郷町 万葉の里・童謡のまち 人口22,628人

秋の女神をモチーフにしたPRキャラクター「たつたひめ」と龍田大社の鳥居、龍田山の紅葉が描かれています。町制50周年記念として、2016年にミニバイク50cc以下800枚、90cc以下50枚、125cc以下150枚が交付されています。

三郷町は奈良県の北西部にある町で、生駒郡に属しています。西側の生駒山脈を境として大阪府八尾市・柏原市に隣接しており、奈良県道236号ー大阪府道183号などで接続されています。おおむね卸売・小売業など第3次産業を主要な産業としており、製造業従事者も比率としては多いです。崇神天皇(第十代天皇)の時代に創建されたと言われる龍田大社が有名で、ほかにもかつては草履作りを地場産業としていたことから、「ミサトっ子(ケンコーミサトっ子)」という健康履物が生産されています。

龍田大社は三郷町立野南にある神社です。天御柱命・国御柱命(龍田大社の祝詞によるとシナツヒコ・シナトベ)を祀った神社で、「龍田の風神、広瀬(廣瀬大社)の水神」と並び称します。町のイメージキャラクター「たつたひめ」のモチーフ龍田此売命(タツタヒメノミコト)も祀られています。令和2年に龍田古道、亀の瀬トンネルと歴史資料室とともに日本遺産「龍田古道・亀の瀬」に選定されています。

信貴山のどか村は三郷町信貴南畑にある農業公園です。四季折々のフルーツ狩り、芋掘り、栗拾い、野菜の収穫体験などができるほか、ヤギに餌をやったり鶏舎で卵を取ったりできます。キャンプ場を併設しており、近くに銭湯もあります。

開運橋は三郷町南畑~信貴山西の大門池に架かる長さ106mの橋です。信貴山朝護孫子寺の参道となる橋で、「上路カンチレバー橋」という構造の橋では日本最古、珍しい構造の橋で国の登録有形文化財に指定されています。近年は「開運バンジー」というバンジージャンプ(落差30mほど)が行われており、観光資源となっています。

田原本町(たわらもとちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県磯城郡田原本町 弥生文化の発信基地 人口31,572人

国の史跡 唐古・鍵遺跡(からこ・かぎいせき)の復元楼閣と町花のスイセンが描かれています。2017年からミニバイク50cc以下800枚、90cc以下100枚、125cc以下100枚が交付されています(125cc以下は交付終了)。

田原本町は奈良県北西部にある町で、磯城郡(しきぐん)に属しています。おおむね奈良盆地の中央に位置し、町の東部に初瀬川(大和川)、中央部を寺川、西部に曽我川・飛鳥川が流れ、これら川に挟まれた平坦地となっています。ヤマト王権が本拠地としたあたりで、早くから拓けていたため「大和国中」と呼ばれる地域です。現在の田原本町は卸売・小売業と製造業を主要な産業としていますが、耕地面積がおよそ4割を占めるため田畑が随所にみられます。縄文時代から近世にかけての遺跡170ほどを有しており、特に唐古・鍵遺跡が有名です。

唐古・鍵遺跡(からこ・かぎいせき)は田原本町鍵にある遺跡で、弥生時代の環濠集落の跡地です。石器、ヒスイ製勾玉、銅鐸の鋳型や絵画土器などが多数発掘されており、近畿地方の重要な拠点だったと考えられています。遺跡周辺は唐古・鍵遺跡 史跡公園になっていて、復元楼閣は出土した土器に描かれたものを再現したものです。また、周辺に道の駅 レスティ唐古・鍵という道の駅があります。

唐古・鍵考古学ミュージアムは田原本町阪手にある博物館です。唐古・鍵遺跡から2kmほど南にあり、112回(2012年時点)にも及ぶ発掘によって出土した資料が展示されています(入場料:大人200円 学生以下100円)。

香芝市(かしばし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県香芝市 伝統と新しい文化のいぶきがみなぎる 人口78,669人

市のマスコットキャラクター「カッシー」と香芝市の南西にある二上山が描かれています。2018年からミニバイク50cc以下750枚、90cc以下50枚、125cc以下200枚が交付されています。

香芝市は奈良県北西部にある市です。金剛生駒紀泉国定公園を挟んで大阪府に隣接しており、西名阪自動車道や国道165号、近鉄大阪線が通る交通の要衝となっています。そのため、大阪市内まで25分程度とアクセスが良く大阪府近郊の住宅地として発展しています。1988年に人口5万を突破、現在は人口8万弱で推移していますが人口増加は鈍化しており、ほぼピークに達していると考えられています。近隣の大和高田市や広陵町とともに靴下の製造が地場産業であり、奈良県(全国の生産の4割を占める)の靴下生産の一角を担っています。ほかに、二上山の金剛砂(柘榴石)の採掘が伝統的な産業になっています。

屯鶴峯(どんづるぼう)は香芝市穴虫にある奇岩群・奇勝です。二上山の火山活動によってできた凝灰岩の岩山(標高150mほど)で、サヌカイトやザクロ石閃緑岩などを産出します。県天然記念物及び金剛生駒紀泉国定公園の見どころであり、白い岩肌と木々の緑が対照的です。この屯鶴峯には太平洋戦中に旧陸軍が造った地下壕があり、内部をくぐって行くことができます。

香芝市二上山博物館は香芝市藤山のふたかみ文化センター内にあります。二上山周辺の化石、考古、旧石器時代など昔の人間の生活、二上山が産出する石などに特化した博物館です。

香芝市は2001年から冬の夜に光と音の祭典「冬彩」を行っています。もともと市制10周年記念として行われたものですが現在でも続いており、おおむね市役所前の親水公園で花火やランプシェード、ファイアーショー、和太鼓の演奏などが行われています。花火があるため延期されることもありますが、おおむね12月中に行われる珍しいお祭りになっています。

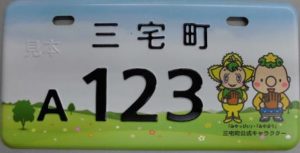

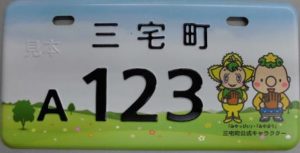

三宅町(みやけちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県磯城郡三宅町 ふれあいと心の通うまちづくり 人口6,661人

青空と野原を背景に、特産の野球グローブを持ったPRキャラクター「みやっぴぃ」「みやぼう」が描かれています。2019年からミニバイク50cc以下を対象に100枚が交付されています。

三宅町は奈良県北西部の奈良盆地の中央辺りにある町で、磯城郡に属しています。奈良県で1番小さな町(日本で2番目)で、面積は約4.06平方kmほどです。全体になだらかな地形で、都市部と山間部の中間にあたり、およそ面積の1/3が田んぼなど耕地となっています。2040年に人口5,900人をビジョンとして掲げていますが、想定よりも少子高齢化が顕著で過疎地域に指定されています。大正時代から革製品、とくに野球グローブやミットの生産が地場産業となっており、最盛期には国内シェアの8割を占めたといいます。国外からの安い輸入製品に押されて数を減らしていますが、現在も20軒ほどのメーカーが残っています。

三宅町の地場産業、野球のグローブ・ミットの生産は世界的にも認知されているもので、1921年美津濃運動具店(現在のミズノ)から野球グラブの裁断を依頼されて始まったものです。生産量では中国産などに及ばないものの、国産野球グローブ・ミットでは圧倒的なシェアを誇っており、そのオーダーメイドの品質は野球人の垂涎の品といわれています。

三宅古墳群は5世紀後半~6世紀に造られた計17基の前方後円墳群で、三宅町・川西町・田原本町に点在しています。おおむね全長50m近辺のものが多いですが、最大の島の山古墳は全長190mにも及びます。出土品の一部は田原本町の唐古・鍵ミュージアムに資料として展示されています。

桜井市(さくらいし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県桜井市 生活文化都市 -人にやさしいふれあいのまち- 人口54,999人

市のPRキャラクター「ひみこちゃん」と箸墓古墳、同古墳から出土した弧文板のデザインです。2014年からミニバイク50cc以下を対象に1,000枚が交付されています。

桜井市は奈良県中央部北寄りにある市です。奈良盆地の東南部に位置しており、西側が市街、東側は市域の6割ほどを占める山間部となっています。古墳や社寺が多く、古来からヤマト王権の中心的な地域であったと考えられている地域で、三輪素麺の生産地としても知られています。産業は卸売・小売業など第三次産業が中心ですが、製造業従事者も多いです。日本で最も古いとされる神社の一つ、大神神社や長谷寺(真言宗豊山派の総本山)、談山神社などを有することから観光産業も盛んで、市内にホテルなど宿泊施設がみられます。

大神神社(おおみわじんじゃ)は桜井市三輪にある神社です。記紀(古事記と日本書紀)に記載がある神社で、創建年は不明、有史以前に遡ると考えられています。三輪山を神体として本殿を設けず直接遥拝するという原初の祭礼を今に伝えていることから、「日本最古の神社」とされています。例年11月に拝殿に杉玉を吊るしますが、これが全国の造り酒屋でみられる「おいしいお酒ができるように」と杉玉を吊るす文化になったといわれています。

長谷寺(はせでら)は桜井市初瀬(はせ)にある寺院です。真言宗豊山派の総本山で、同寺が建つ初瀬山がボタンの名所であるため「花の御寺」などといいます。全国に250ほどある長谷寺(はせでら・ちょうこくじ及び長谷観音)の中でも「日本3長谷」と呼ばれるうちの一つで、本尊を安置する本堂が国宝に指定されています。

箸墓古墳は桜井市箸中にある前方後円墳です。日本で最も古い時代に造られた前方後円墳の一つで(3世紀中~後期)、墳墓長280m、高さ30mほどと非常に大きなものです。被葬者は宮内庁によって倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)とされていますが、邪馬台国の女王卑弥呼の墓という説もあります。

三輪地区は素麺発祥の地とされていて、三輪そうめんは全国的に有名な特産品になっています。伝説に拠ると今から1300年ほど前、大神神社に飢餓で苦しむ民の救済を願い出て神の啓示を賜り、三輪の地で小麦を作り粉をひいて麺にしたとされています。三輪素麺独自の等級(神杉>緒環>瑞垣>誉)に基づいていますが、基本的に細いものが高級品となります。

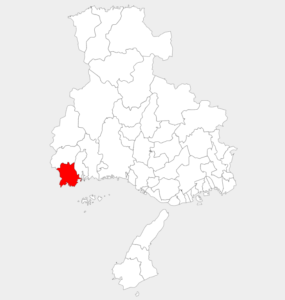

王寺町(おうじちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県北葛城郡王寺町 人とまちがきらめく 和のふるさとづくりをめざして 人口23,921人

公式マスコットキャラクターの「雪丸」と明神山、大和川が描かれています。2015年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています(従来様式と選択式)。

王寺町は奈良県北西部にある町で、北葛城郡に属しています。新興住宅地が多く、大阪市のベッドタウンとして発展しており、2020年度街の住みここちランキング1位、21年度街の幸福度ランキング関西4位など住みやすい町と認識されています。県内では人口密度が高い地域で耕地はほとんどみられません。産業は第3次産業が主体となっています。聖徳太子が開いたとされる西安寺跡(現在の舟戸神社)や一夜にして築いたとされる芦田池、太子葬送の道などがあり聖徳太子ゆかりの地となっています。余談ですが、近鉄生駒線王子駅と田原本線新王寺駅は別会社のJR王子駅とは接続されていますが、その間200mほどには線路が無く接続されていません。

達磨寺は王寺町本町にある臨済宗南禅寺派の寺院です。「片岡山飢人伝説」という伝説が残る聖徳太子ゆかりの寺で、千手観音像のほか達磨大師像と聖徳太子像を本尊としています。境内には達磨大師と聖徳太子が歌を読み交わしたとされる問答石や信貴山城の戦いで自害した武将 松岡秀久の墓などがあります。

明神山自然の森展望台は王寺町畠田の明神山山頂付近にある展望台です。標高273mあたりで360度に視界が開けており、奈良側に三輪山と大神神社、高見山(奈良県と三重県の県境となる山)が見え、大阪側ですとあべのハルカスや明石海峡大橋も見えるそうです。

五條市(ごじょうし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

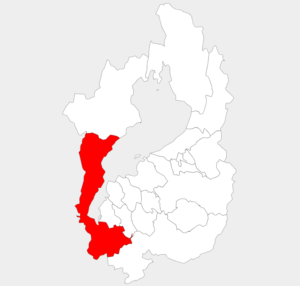

奈良県五條市 豊かな自然と歴史が織りなすなごみとロマンとふれあいの創造都市 人口25,983人

上部に金剛山・吉野連山の山並み、柿や吉野川の鮎が描かれています。2011年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています(在庫がある限り従来様式と選択性)。

五條市は奈良県南西部にある市です。南北15km、東西に5~6kmほどの細長い市域を有し、和歌山県と大阪府に接しています。古来より大和国と紀伊国を結ぶ交通の要衝として、また吉野山地の玄関口として重視されてきた地域で、市街を離れると坂が多くなります。おおむね製造業が主な産業になっていますが、広大な柿の果樹園が広がるため、農業従事者の比率が多いです。柿・梅・鮎・イノシシや鹿肉などジビエを特産品としています。

五條新町通りは五條市本町にある通りで、江戸時代初期に開かれた大和五条藩~天領時代の面影が残る地区です。いわゆる重伝建であり、松倉重政が築いた二見城の城下町として始まったものとされています。1607年築(年代が特定できているものでは日本最古の民家)の栗山家住宅や歴史・文化資料を展示するまちなみ伝承館、町家を復興したまちや館などがあります。

道の駅 吉野路大塔は五條市大塔町にある国道168号の道の駅です。かなり小さい施設ですが、「星のくに」というレジャー施設が隣接しており天文台を有するほか、施設の外観がUFOになっています。

五條市は柿の主要な産地で、おもに富有柿が栽培されています。大粒で甘みが強いのが特徴で、収穫時期(11月ごろ)になると観光柿狩りもオープンします。柿の葉すしも五条の特産品です。五條市西吉野町湯塩に柿をテーマにした柿博物館があり、詳しく紹介されています。

御所市(ごせし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県御所市 歴史とともにあゆむ緑豊かな共生文化都市 人口23,789人

マスコットキャラクターの「ゴセンちゃん」と市花のツツジのデザインです。市名は「御所」ではなくひらがなになっています。2016年から50cc以下のミニバイクを対象に1,000枚が交付されています(従来様式と選択性)。

御所市は奈良県中部、西側にある市です。奈良県内で一番人口の少ない市(県内14位で、田原本町や広陵町より少ない)で、奈良盆地の西南端に位置しています。西部は大阪府との境界になる金剛山と大和葛城山があり、南部~東部にかけて丘陵地、市域中央から北西部にかけて市街が広がっています。葛城氏・巨勢氏といった大和朝廷時代の豪族が拠点とした地域で、市域には「万葉集」や記紀に記載されるような古い地名が残っています。食料品や輸送用機械など製造業が主な産業となっています。大和葛城山山頂の葛城高原にはツツジの時期に多くの登山客が訪れるため、山麓からロープウェイが出ています。

葛城高原は御所市の市街の西側、大阪府千早赤阪村との境にある大和葛城山(標高960m)にあります。山頂付近がなだらかな高原になっていて「一目百万本」と言われるツツジの名所です。山頂付近にロッジが設けられており、食事や入浴ができるようになっています。

高鴨神社は御所市鴨神にある神社です。鴨氏一族の氏神として祀られたもので、全国の鴨(賀茂)神社の総本山であり、弥生時代中期からある日本最古の神社の一つとされています。池や能舞台がある大きな神社で、春にはサクラソウの名所とされます。近くにそば屋やカフェ、葛城の道歴史文化館などがあり、当地の観光名所となっています。

御所市の西側、高天の台地のあたりは古来「高天原(たかまがはら)」であるとされていました。高天原は「古事記」の冒頭「天地のはじめ」に登場する天の神々が住まう場所で、岩戸隠れの伝説や天孫降臨の神話の舞台となった場所です。高天彦神社(たかまひこじんじゃ)や高天山草園(入園料300円、中学生以下無料、無人の山草園)があります。

水平社博物館は御所市柏原にある歴史博物館です。1922年に創設された全国水平社(部落解放運動団体、現在の部落解放同盟の前身)の中核をなした柏原の青年達を顕彰し、資料を残しています。当時は明治維新後に出された解放令により穢多・非人などの身分は無くなっていましたが、実際には様々な形で差別が残っていました(入館料:大人500円、中高生300円、小学生200円)。

下市町(しもいちちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県吉野郡下市町 ふりかえれば歴史 みつめればロマン 人口4,504人

マスコットキャラクター兼観光大使の「ごんたくん」、吉野川と鮎、町花のマツバボタン、桜の花びらが描かれています。2012年からミニバイク50cc以下を対象に300枚が交付されています。

下市町は奈良県のほぼ中央にある町で、吉野郡に属しています。奥吉野の入り口として平安時代に市が立ち吉野の商都として栄えた地域であり、16世紀には日本初の商業手形「下市札」が発行されていました。また、歌舞伎や人形浄瑠璃の演目「義経千本桜 三段目 すし屋の段」の舞台でもあります。町の面積の79%を森林が占めるため林業や木工(割り箸、桶、神具など)が盛んに行われています。ほかに栃原柿やこんにゃくが生産されています。

丹生川上神社下社(にうかわかみじんじゃしもしゃ)は下市町長谷にある神社です。創建年は不明ですが日本最古の水神を祀る神社とされており、かつては朝廷から雨を祈る際には黒馬、晴れを祈る際には白馬が奉納されていました。これが現在各地の神社でみられる絵馬の発祥となったようです。吉野郡川上村に上社があり、社名はこれに対するものです。

森林公園やすらぎ村は、下市町西山の丹生川の屈曲部にあるキャンプ地です。きのこの形をした高床式宿泊施設「マッシュルームキャビン」、キャンプサイト、バーベキュー設備、売店などがあります。初夏はホタルの観察、夏場は川遊びをする人で賑わいます。

大和郡山市(やまとこおりやまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県大和郡山市 金魚が泳ぐ城下町 人口83,304人

桜の花と花びら、金魚のイラストが描かれています。2011年からミニバイク50cc以下を対象に交付されているもので、原付では県下初のご当地ナンバーとなります。

大和郡山市は奈良県の北部にある市です。県庁所在地の奈良市に隣接し、市域はほぼ平坦ですが、北西部に矢田丘陵(標高300強)を有します。もともと戦国時代末期に郡山城に筒井順慶が入り、城下町として発達したものです。現在の大和郡山市は靴やメリヤスなどおおむね製造業を主要な産業とする自治体ですが、金魚の養殖が地場産業であり、これは江戸時代の中期に武士の副業として広まったものといわれています。現在でも年間約5,800万匹を国内外に出荷する日本有数の金魚の産地で、毎年8月に全国金魚すくい選手権大会を催すほか、金魚マイスターの育成、金魚鉢デザインコンテストなどが行われています。

郡山城跡は大和郡山市城内町にある日本の城・史跡です。戦国時代の1580年頃に筒井順慶が築いたもので、後の豊臣秀長(秀吉の弟)の時代に100万石に相応しいものに拡張されています。周辺は郡山城跡公園として整備され、追手門や櫓、橋などが復元されてており、桜の名所として親しまれています。

大和民俗公園は大和郡山市矢田町にある公園です。矢田丘陵の一角26.6haの広さの公園で、県立民族博物館を中心に移築復元された古民家15件ほどや梅林、菜の花畑などがあります。

金魚のふる里 郡山金魚資料館は大和郡山市新木町にある資料館です。「一年中金魚が見られる観光施設が全国のどこにもない」という理由で1982年に建てられた金魚の資料館で、原種や高級金魚など約40種ほどが常時展示されています。また、周辺の紺屋町にある箱本館「紺屋」(町家を改装した藍染体験施設)でも金魚のコレクションが見学可能です。

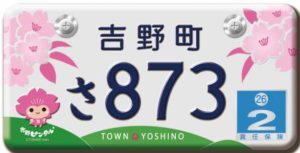

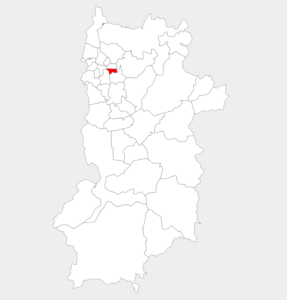

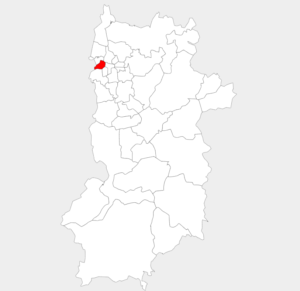

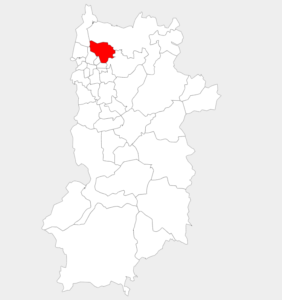

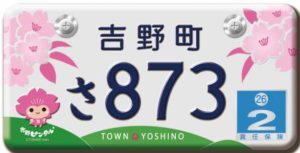

吉野町(よしのちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

奈良県吉野郡吉野町 みんなで支え つながり 笑顔が輝くまち 人口6,066人

吉野山のヤマザクラと町のPRキャラクター「吉野ピンクル」が描かれています。2012年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

吉野町は奈良県の中央部、吉野郡北部にある町です。北、東、南をぐるっと山に囲まれた山間の町で、町域の8割強が山林となっています。吉野川南岸から大峰連山に続く吉野山が桜の名所として有名で、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されています。昔から桶や樽が生産されてきた地域であるため製造業の比率が他より高く、吉野杉・檜などから集成材や割り箸などが生産されています。昭和40年代には15,000人ほどの人が在住していましたが、現在は6,000人程度であり、今後も減少が続くと考えられています。

吉野山は吉野町の市街の南側、吉野川南岸から大峰連山に続く約8kmほどの尾根をいいます。こちらの谷や尾根の桜は3万本ともいわれ、平安時代から植え続けられてきたものです。この桜は吉野川南岸から吉野神宮、金峯山寺(きんぷせんじ)、金峯神社まで8kmにも及び、「下千本」、「中千本」、「上千本」、「奥千本」と呼ばれるエリアに分かれています。

吉水神社は吉野町吉野山にある神社です。金峰山寺の僧坊として役行者により創建されたとされるもので、もともとは修行僧のためのものでした。1185年に源頼朝に追われた源義経・武蔵坊弁慶・静御前らが身を潜めた地であるとともに、1594年に豊臣秀吉が行った吉野の花見の際には本陣として利用されており、その際に造られた庭園が国の名勝となっています。

明日香村(あすかむら)

朝日新聞デジタルより

朝日新聞デジタルより

奈良県高市郡明日香村 風土と人の心が築き上げた 古代文化の香り豊かな郷 人口4,880人

キトラ古墳壁画に描かれた四神の朱雀をモチーフとしたイラストが描かれています。また、自治体名上に「日本の国の始まり」のロゴが入ります。自動車の飛鳥ナンバー導入に合わせ、2020年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

明日香村は奈良県北西部の奈良盆地の南端近くにある村で、高市郡に属しています。時代区分の一つである「飛鳥時代」の名称の由来となる地域であり、律令国家が整備された場所です。全域が古都保存法の対象地域で、3つの特別史跡(国の史跡のうち、学術的価値が高く我が国の文化の象徴と認められるもの)を有するため「日本人の心の故郷」と紹介されることがあります。他の自治体と同じく第一次産業従事者は減少傾向にありますが、工業団地や大型の商業施設など大規模な開発は難しく、農業や観光業が主な産業となっています。

飛鳥歴史公園は明日香村平田あたりにある国営の公園です。5地区総面積60haほどの公園で、蘇我馬子の墓と伝わる石舞台古墳、彩色壁画(国宝)が有名な高松塚古墳、四神を描いた壁画が発見されたキトラ古墳の紹介やクラフト、農業体験などが行われています。

飛鳥寺は明日香村飛鳥にある真言宗豊山派の寺院です。6世紀末頃に蘇我馬子が創設したもので、本格的な伽藍を備えた日本では最初の寺院です。現在は小さな寺院ですが、往時は現在の20倍ほどの広さを有する壮大な寺院で、朝鮮半島から優秀な技術者を招いて瓦を作らせたといいます。なお、明日香村奥山にある奈良文化財研究所資料館で出土品を見ることができます。また、西側に蘇我入鹿の首塚があります。

明日香村は米どころでもあり、村内各所で棚田が見られます。稲渕、阪田、細川、上(かむら)の棚田があり、とくに稲渕の棚田は日本の棚田百選に選ばれているもので、9月には彼岸花が咲く棚田で恒例のかかし祭りが行われています。

平群町(へぐりちょう)

平群町ホームページより

平群町ホームページより

奈良県生駒郡平群町 咲かせよう命を大切にする心 安全でみどり豊かなふるさと 人口17,649人

背景に竜田川、右側に信貴山朝護孫子寺の張子の虎が描かれています。2020年に町制50周年記念としてミニバイク50cc以下450枚、90cc以下50枚、125cc以下200枚が交付されています。

平群町は奈良県北西部にある町で、生駒郡に属しています。西の生駒山地・信貴山と東の矢田丘陵に挟まれた盆地で、町のほぼ中央を竜田川が北から南に流れています。聖徳太子が毘沙門天を感得したことから創建された朝護孫子寺や役行者が修行したと伝わる千光寺、長屋王・吉備内親王の墓、古墳64基など町内各所に歴史的遺産が数多くみられます。農業や第3次産業が主要な産業となっており、とくに小菊やバラなど花卉栽培が盛んです。また、ぶどう農家が割合としては多く、デラウェアや巨峰が生産されています。

朝護孫子寺は平群町信貴山にある信貴山真言宗の総本山で、一般には「信貴山の毘沙門さん」や「寅寺」で知られています。聖徳太子が寅の年、寅の日、寅の刻に毘沙門天を感得したとされ、境内にはその故事にちなんでたくさんの張子の虎が置かれています。また、霊宝館では国宝『信貴山縁起絵巻』の複製が展示されていたり、毎年2月下旬に寅祭りが行われていたりします。阪神タイガースのファンが訪れる寺としても有名です。

道の駅 大和路へぐり(愛称:くまがしステーション)は平群町平等寺にある国道168号の道の駅です。特産品の販売所のほかレストランや青空市などがあり、1月から4月にかけてイチゴ「古都香」のフェアをしています。

平群町は古代には大和国平群郡平群郷であり、古代豪族平群氏の本拠地でした。町内には64基の古墳が散在し、社寺も多く残っています。平群町は古くから野菜・花き・果樹栽培が盛んですが、一方で大阪への通勤圏として住宅地化が進んでいます。

広陵町(こうりょうちょう)

広陵町ホームページより

広陵町ホームページより

奈良県北葛城郡広陵町 かぐや姫のまち 人口35,166人

竹取物語をイメージした竹と月、特産品の茄子を持ったマスコットキャラクターの「かぐやちゃん」のデザインです。2021年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

広陵町は奈良県北西部にある町で、北葛城郡に属しています。奈良県では最大人口の町で、町域東部は平坦な地形で、西側の丘陵地は香芝市にまたがる真美ヶ丘ニュータウンとなっています。全体に高低差が少ないため開発が進んだ印象で、山林はほぼありませんが、町域の3割程度が耕地になっていて水田が多くみられます。主要な産業は第3次産業になっていますが、繊維の町として知られており町内の竹取公園で年2回、「靴下の市」という直売会が行われています。『竹取物語』に登場する竹取の翁は、現在の広陵町あたりに拠点を置く豪族であったとされるため、当地が物語の舞台であると考えられています。

馬見丘陵公園は広陵町西部の広陵町と河合町にまたがる県営の都市公園です。馬見丘陵周辺の古墳群を保存するために造られたもので、面積は65.3ha、園内に多数の古墳を有するほか、チューリップやダリア、花菖蒲、コキアなど四季折々の植物が楽しめる公園として親しまれています。また、周辺に「靴下の市」が行われる竹取公園や讃岐神社(竹取物語ゆかりの神社)があります。

広陵町の特産品は茄子、靴下、プラスチック製品(食品容器や金魚のぽい等)、いちごです。茄子は「やまと小町広陵サラダ茄子」というアクが少なく、皮が薄いものをブランド化しています。また、金魚すくいの「ぽい」は大和郡山市(金魚の名産地、例年「全国金魚すくい選手権」が開かれる)でも使用されています。

大和高田市(やまとたかだし)

大和高田市ホームページより

大和高田市ホームページより

奈良県大和高田市 元気な高田 誇れる高田 人口60,265人

名物の高田千本桜とPRキャラクター「みくちゃん」が描かれています。2019年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

大和高田市は奈良県北西部、奈良盆地の南西部にある市です。16.48k㎡の市域に6万を超える人が暮らしているため、県内では最大の人口密度を誇る地域です。高田駅(JR)、大和高田駅・高田市駅(近鉄)を中心に市街が広がり、郊外は田園地帯になっています。また、周辺の自治体と同じく繊維産業が盛んであり、パンティストッキングの生産量が日本一とされますが、国外からの格安製品に押され地場産業は衰退気味です。ほかにほうれん草・きくな・ねぎ・しろな・こまつなを特産品としています。

高田千本桜は高田川河畔の大中公園を中心に、両川岸の南北約2.5kmほど続く桜並木です。市制施行した1948年に市民ボランティアの手によって植樹されたもので、70年余りの樹齢の桜となります。花期にはりんご飴などの屋台が出るほか、夜桜のライトアップが行われています。また、周辺に高田温泉さくら荘という公営の温泉入浴施設があります。

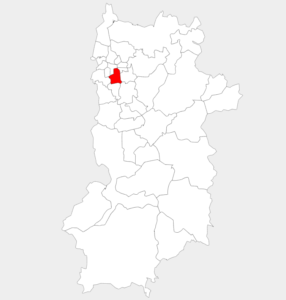

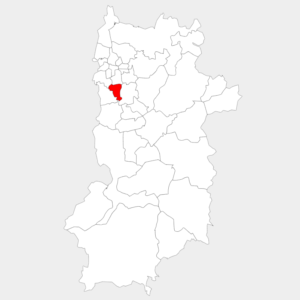

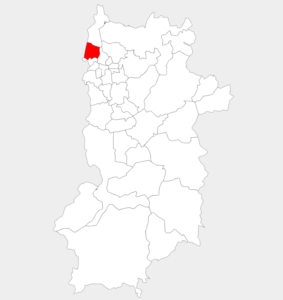

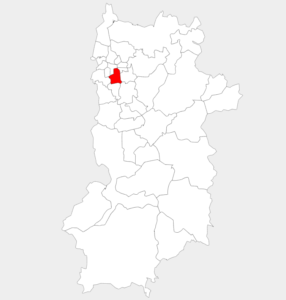

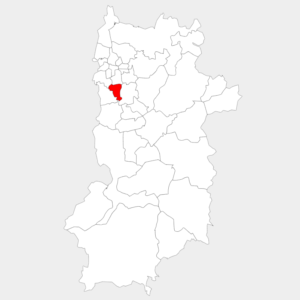

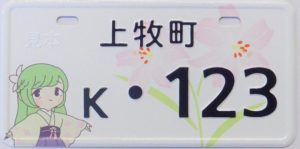

上牧町(かんまきちょう)

上牧町ホームページより

上牧町ホームページより

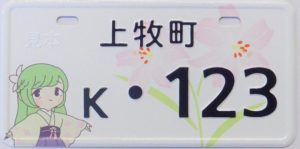

奈良県北葛城郡上牧町 みんなで築くパークタウン上牧-「夢」「感動」「友愛」のある美しいまちづくり- 人口20,932人

右側に町花のササユリ、左側にPRキャラクター「ゆりはちゃん」が描かれています。町制施行50周年記念として、2022年12月からミニバイク50cc以下800枚、90cc以下20枚、125cc以下180枚が交付されています。

上牧町は奈良県北西部にある町で、北葛城郡に属しています。奈良盆地の西部、馬見丘陵の西端となる葛下川(かつげがわ)東岸に位置していて、町域は丘陵地・台地と葛下川・滝川沿いの低地に分かれます。古代に宮廷の馬が放牧されていたことが「上牧」の名の由来となっています(「ペガサスタウン」などといって、タウンホールなどにペガサスの名が入る)。1971年頃から西大和ニュータウン(大阪都心部のベッドタウン)の一角として宅地造成が盛んに行われ、人口が急激に増加しましたが2005年をピークに減少に転じています。主要な産業は卸売・小売業など商業で、製造業も盛んに行われる一方で第一次産業は衰退しています。町内に鉄道路線及び駅が無く、バスが主要な交通機関となっています。

片岡城(下牧城)跡は上牧町下牧にある城跡です。室町時代に築かれた城で、片岡谷周辺の荘園を本拠に成長した片岡氏が築いたものとされます。戦国時代になると片岡氏は松永秀久によって滅ぼされ、その松永氏も織田信長に対し反旗を翻したため、信貴山城の戦いに先立って明智光秀・筒井順慶・長岡藤孝らによって攻められ落城しています。周辺はあまり整備されておらず民有地なども入り組んでいますが、郭や空堀などが残っており案内板があります。

ラスパ西大和は上牧町ささゆり台にある商業施設です。町の中央部の丘陵地帯を切り開いて2013年にオープンしたもので、商用面積3ha、駐車場1,450台を誇る町内最大のショッピングセンターとなっています。MEGAドン・キホーテUNYを中核に62店舗ほどがはいっています。また、周辺に虹の湯 西大和(天然温泉入浴施設)があります。

原付のご当地ナンバー都道府県別目次はコチラ