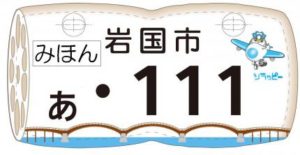

原付・小型バイクのご当地ナンバー

【岡山県編】

全47都道府県を網羅 掲載市町村区630以上

四輪自動車の地方版図柄入りナンバープレートはコチラ「地方版図柄入りナンバープレート 一覧 (四輪自動車) 」または 地方版図柄入りナンバープレート 中国 (四輪自動車)

岡山県ご当地ナンバープレートの紹介です。地域の観光・グルメ・道の駅情報なども少し扱っています。

当サイトの画像は、日本経済研究所さんの承諾を貰って使用しています。コピー・転載は禁止されています。

原付のご当地ナンバー都道府県別目次はコチラ

原付のご当地ナンバー市町村区別目次はコチラ

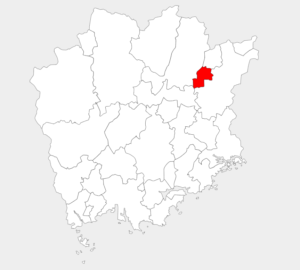

岡山市(おかやまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

岡山県岡山市 水と緑が魅せる心豊かな庭園都市 人口716,128人

㊤「晴れの国おかやま」(岡山県のキャッチフレーズ)にちなんだ太陽と桃太郎の登場キャラクター㊥岡山城と後楽園のタンチョウ㊦プロサッカークラブ「ファジアーノ岡山 」(右側)と女子バレーボールクラブチーム「岡山シーガルズ 」(左側)のキャラクターとロゴ。㊤㊥は2016年からミニバイク50cc以下を対象に交付、㊦は2019年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されている。

VIDEO

岡山市は岡山県南東部にある市です。岡山県の県庁所在地並びに東瀬戸経済圏最大の都市であり、2009年に政令指定都市に移行し4つの区に分かれています。岡山平野の中央に位置し、北側の中国山地、南側の四国山地に雲が阻まれるため晴れの日が多く、日照時間が長いです。おおむね北部は吉備高原まで丘陵地が続き、南部は岡山平野の中心市街から児島湾を挟んで児島半島の北部までが市域になっています。卸売・小売業、飲食・サービス業など第3次産業が主要な産業で、表町・岡山駅周辺が商業地区として大規模な集客力を有するほか、製造業も盛んで瀬戸内工業地域の一角を成しています。マスカットやピオーネといったぶどう、白桃、あたご梨などフルーツが特産品として有名ですが、備前焼や烏城彫(うじょうぼり。漆器)など伝統工芸も行われています。

岡山後楽園 は岡山市北区にある日本庭園(大名庭園)です(国の特別名勝)。旭川を挟んで岡山城の対岸にある面積14.4haの庭園で、岡山県を代表する観光名所・日本三名園の一つとなっています。1700年に当時の岡山藩主 池田綱政によって作庭されたもので、戦中には芋畑に転用されたり、空襲で施設が焼けたり戦後には進駐軍の宿舎として25mプールが造られたりしました。現在は県の所有になり往時の姿を取り戻しています。また、江戸時代から伝統的にタンチョウが飼育されており、戦後の一時期はいなくなっていましたが現在は8羽が飼育されています。

VIDEO

岡山城 は岡山市北区にある日本の城・国の史跡です。もともと備前東部に興り、備中まで支配を伸ばした宇喜多氏が旭川流域の「岡山」という丘に築いたもので、その後小早川秀秋や池田氏によって改修を受けて今に至ります。城壁が板張りで黒く塗られていることから「烏城」(うじょう)と呼ばれていて、周辺は烏城公園として整備されています。戦時中に空襲によって天守(国宝であった)が消失したため、現在の天守は復元されたもので内部は博物館になっています。

吉備津神社 (きびつじんじゃ)・吉備津彦神社 は岡山市北区にある神社です。どちらも崇神天皇10年(紀元前88年頃)に派遣された四道将軍のうち、吉備津彦(吉備の国を平定し、桃太郎のモデルになったとされる)を主祭神として祀る神社です。吉備津神社は備中一宮、吉備津彦神社は備前一宮です。だいたい1kmくらいの距離にあり一日で両方見て回ることができます。

池田動物園 は岡山市北区にある動物園です。1953年に元岡山藩主 池田詮政の孫にあたる池田隆政・厚子(昭和天皇の第4皇女)夫妻により開設された日本初の民間経営の動物園であり、生体100種450頭ほどが展示されています。設立の経緯からして大きな施設ではなく、老朽化も目立ちますが、その由緒から近隣の人々に愛されている施設です。

笠岡市(かさおかし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

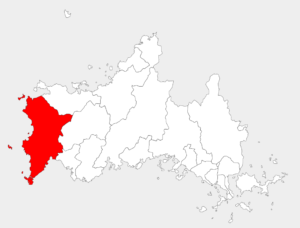

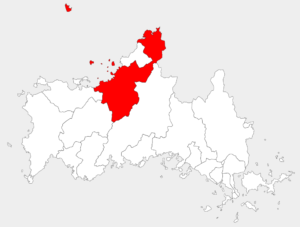

岡山県笠岡市 元気・快適・ときめき 進化するまち笠岡 人口45,065人

プレート右側に豊かな大地と瀬戸内の海をイメージした黄緑と水色のライン、PRキャラクターの「カブニくん」が描かれています。2016年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

VIDEO

笠岡市は岡山県南西部にある市です。市域の南部は江戸時代から1989年まで行われた大規模な干拓によってできたもので、市域北部や西部にいくつかの丘陵を含みますが全体になだらかです。おおむね田園地帯に市街が挟まるような形で発展しており、JR笠岡駅周辺及び西部の広島県福山市に隣接するあたりが市街になっています。また、30ほどの有人・無人島からなる笠岡諸島を有しています。主要な産業は製造業で、化学工業・電子部品・プラスチックといった製品の加工と製造を得意としています。歴史的に福山藩の一部であったこと、市西部の県境が日本の県境としてはなだらかなことから広島県福山市と強い結びつきがあります。歴史的には良質な港である笠岡港を有し、海上交通の要衝として栄えた当地ですが、人口減少が顕著で1995年-2015年の間に1万人程度減少しています。

笠岡市立カブトガニ博物館 は笠岡市横島にある博物館です。世界で唯一カブトガニをテーマにした施設で、生きたカブトガニやオウムガイを展示しています。笠岡湾と神島水道は古くからカブトガニの繁殖地として知られる場所ですが、1989年まで国営事業によって干拓が行われており、絶滅が危惧されたことからできた施設です。施設近くの浜辺はカブトガニの繁殖地となっており、幼生の放流が行われています。また、カブトガニ博物館公園という公園が隣接しており、こちらはティラノサウルスなど恐竜の実物大オブジェがあります。

VIDEO

古城山公園 は笠岡市笠岡にある公園です。笠岡湾を望む標高60mの高台にある公園で県内有数の桜の名所として知られています。ここはもともと笠岡城という村上水軍の要害が築かれていた場所ですが、干拓埋め立て事業により山を切り崩したために遺構の9割ほどが消失しています。

道の駅 笠岡ベイファーム は笠岡市カブト南町にある国道2号の中規模の道の駅です。レストラン・直売所・カフェ・観光情報コーナーといったごく普通の構成の道の駅ですが、周辺が花畑になっており、菜の花>ひまわり>ポピー>コスモスと四季折々の花が咲きます。地場産品やひじき・灰干しなど笠岡諸島の特産品を扱っています。

勝央町(しょうおうちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

岡山県勝田郡勝央町 ほどヨイ!田舎 えーがん!勝央 人口10,895人

雲と青空を背景に町のPRキャラクター「きんとくん」が描かれています。2016年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています(下一桁4,9は欠番)。

VIDEO

勝央町は岡山県北東部にある町で、勝田郡に属しています。美作市と津山市に東西を挟まれた格好の地域で坂田公時終焉の地として知られています。また、中心となる勝間田地区はかつて姫路と松江を結ぶ出雲街道の宿場町として栄えたといいます。現在の勝央町は勝央工業団地を中心に内陸型の製造業のまちとなっており、製薬・香料・塗料などの化学工業が発達しています。また、農業の方も盛んで黒大豆・ピオーネ・梨・栗などを特産品としています。

おかやまファーマーズ・マーケット ノースヴィレッジ は勝央町岡にある農業公園です。畜舎と放牧場・地場産品の販売所・パン工房・キャンプ場とバーベキュー場などがあり、アイスクリームやバターの手作り体験ができます。施設は林業が盛んな北欧の建築物を参考にしており、木をふんだんに使ったログハウス調となっています。

栗柄神社 (くりがらじんじゃ)は勝央町平にある神社です。坂田公時(幼名を金太郎といった。酒吞童子退治で知られる源頼光の郎党)が当地で熱病にかかり亡くなった(とされる)ため、手厚く葬りこれを祀ったものです。公時の勇敢さを称える小さな社が残っています。

勝央美術文学館 は、勝央町勝間田にある勝央町ゆかりの画家や文学者の作品資料を紹介する施設です。木造の施設で洋画などの美術品や文学資料を展示しています。

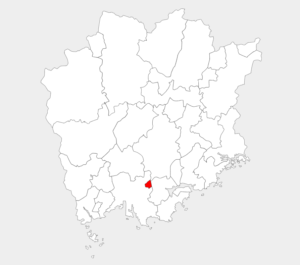

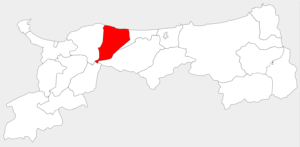

早島町(はやしまちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

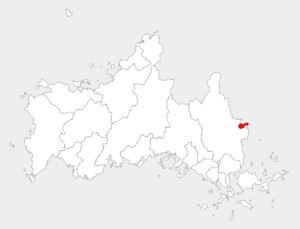

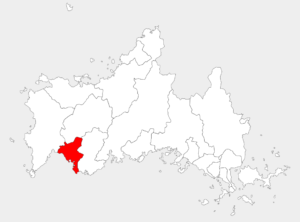

岡山県都窪郡早島町 はやしま夢織る町 人口12,746人

上部背景に文化交流施設の「いかしの舎(や)」、右側に早島公園のソメイヨシノが描かれています。町制120周年記念として、2017年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

VIDEO

早島町は岡山県南部にある町で、都窪郡(つくぼぐん)に属しています(現在は早島町1町のみ)。干拓によって内陸部の町となっていますが、もともと室町時代までは島であり周囲の海域は流れが早く、航行の難所とされたことから「早島」といいます。県下第1位・2位の規模の岡山市と倉敷市に挟まれた位置にあるため、両市のベッドタウンとなっています。岡山県内では最小の自治体となる7.62k㎡の面積に多くの人が暮らすため、県内では人口密度が最大です。産業は卸売業が主体であり、流通の要衝であるため当地と岡山市にまたがって岡山県総合流通センターとコンベックス岡山(総合展示場)が存在します。い草を特産品としており、毎年「花ござまつり」というい草製品の展示販売会が行われています。

フォレスタ!早島町ふれあいの森公園 は早島町矢尾にある公園です。池やアスレチック、桜並木などがある公園で、キャンプ場が整備されています。岡山市・倉敷の市街から車で30分ほどのアウトドア施設として親しまれています。

いかしの舎 は早島町早島にある観光交流施設です。当地はかつてい草の生産で栄えた歴史があり、この施設も古い畳表・経糸問屋を改修したものです。町家の雰囲気を楽しみながらお茶ができるカフェや日本庭園、展示室などがあります。

早島公園 は早島町の中央部にある公園です。丘陵地を活かした公園で、多種多様な桜が植栽されているため地元の花見スポットとなっています。園内に国鉾神社という神社があり、境内がツツジや藤の名所として知られています。また、近くに戸川家記念館 という資料館があり、代々早島村を治めた旗本である戸川家に伝わる甲冑や蔵、指物、島左近の兜の緒(関ケ原の戦いで戸川家が討ち取ったという)などが展示されています。

津山市(つやまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

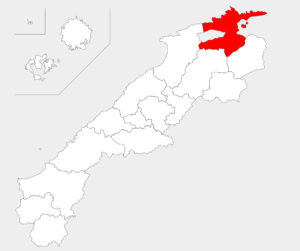

岡山県津山市 暮らし、ほんもの。 人口96,550人

㊤津山まなびの鉄道館にある旧津山扇形機関庫㊦桜と津山城址鶴山公園の備中櫓。どちらも2017年からミニバイク50cc以下を対象に交付されている(従来様式との選択制、下一桁4,9及び下二桁42は欠番)。

VIDEO

津山市は岡山県北部にある市です。県内3位の規模を誇る都市で、岡山県北の中心都市となっています。もともとは越前松平家津山藩の城下町として発達したものであり、津山城と鶴山公園、城東の重伝建、旧津山藩別邸庭園(衆楽園)、旧市庁舎、中山神社(美作国一宮)や美作国分寺跡など古い史跡や文化財などが数多く残っています。現在の津山市は概ね第3次産業が主体の商業都市となっていますが、紙漉き・鍛冶・酒造・織物(作州絣)といった伝統的なモノづくりも継承されています。産物では米・地酒・ピオーネ・ジャンボピーマン・和菓子・和紙などを特産品としています。

津山城 (鶴山城とも)は津山市山下にある日本の城・国の史跡です(日本百名城)。日本三大平山城の一つで、往時は広島城76棟・姫路城61棟をしのぐ77棟の櫓が立ち並んでいたといいます。本能寺の変で討死にした森蘭丸(森成利)の弟、森忠政によって築かれたものです。明治の廃城令によって天守や櫓など構造物のほとんどを失っていますが、備中櫓や太鼓塀など一部が復元されています。周辺は鶴山公園という公園として整備されており(日本さくら名所100選)、城の東側には城東の町並み保存地区として城下町の風景が残っています。

VIDEO

津山自然のふしぎ館 (津山科学教育博物館)は津山市山下にある博物館です。旧津山基督教図書館高校夜間部の校舎を改装したもので、世界各地の動物の剥製800種を中心に、化石や人間の臓器(ホルマリン漬け)などが展示されている自然史の博物館となっています。また、道路を挟んで歴史民俗館(旧基督教図書館)が隣接しています。

道の駅 久米の里 は津山市宮尾にある国道181号の道の駅です。地場産品やお土産を売る直売所にレストランを併設しており、ホルモンうどんやさば寿司、ジャンボピーマンなどを販売しています。隣接地に1/3スケールのZガンダムの模型があり、これは個人が7年かけて制作し、市に寄贈したものです。模型には胸部にコクピットが設けられており、毎年4月の最終日曜日に搭乗体験が行われています。

津山まなびの鉄道館 は津山市大谷にある博物館(鉄道保存展示施設)です。JR津山駅の構内にあり、こちらの扇形機関車庫は現存する施設としては京都梅小路の扇形庫に次いで国内2番目の規模です。また、日本で1両だけ製造された「DE50形ディーゼル機関車」や人気の「D51形蒸気機関車」など車両13両が展示されています。月に数回転車台回転の実演が行われています。

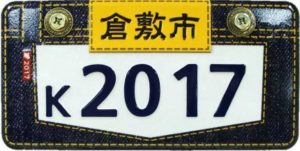

倉敷市(くらしきし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

岡山県倉敷市 ひと、輝くまち 倉敷 人口469,494人

全面ジーンズのデザインです。まるでデニム生地ように見え、ステッチやパッチ、タブが印象的です。また、リベット風のオリジナルビスを採用しています。2017年からミニバイク50cc以下を対象に5,000枚が交付されています。

VIDEO

倉敷市は岡山県南部にある市です。県下第2位の規模の都市で、岡山市や周辺自治体とともに岡山都市圏の一角を成し、臨海部に水島工業地帯を有するため瀬戸内工業地域の中核都市でもあります。江戸時代には商人の町、近世には繊維産業をはじめ様々な工業が発達した地域ですが、現在は知名度の高い文化観光都市となっており、特に倉敷美観地区の町並みや瀬戸大橋が有名です。産業は卸売・小売業や観光関連の事業など第3次産業が主体ですが、製造業の比率も高めです。美術館や博物館など文化的な施設が多いことが特徴の一つで、大原美術館やライフパーク倉敷科学センターといった大型の施設のほか、いがらしゆみこ美術館(キャンディ・キャンディの作者)や郷土玩具の博物館など小さめのギャラリー的な施設がたくさんあります。

倉敷美観地区 は倉敷市にある町並み保存・観光地区です。本町全域と中央・東町の一部を含み、全体で広さ21haとかなり広いです。倉敷川の畔から街道沿いに白壁なまこ壁の蔵が並んでおり、天領時代の景観をよく残しています。中国地方を代表する街歩き観光の王道であり、飲食店や当地の産物を取り扱うショップのほか、倉敷民藝館や日本郷土玩具館、桃太郎のからくり博物館といった博物館、考古学博物館などがあります。美観地区の南東側はアイビースクエアという倉敷紡績の工場跡を改修した複合観光施設になっています。また、倉敷川の西側は倉敷デニムストリートといって、倉敷の児島地区が国産デニム発祥の地であることにちなんだ衣料品・小物・装飾品などを販売する店が軒を連ねています。

VIDEO

児島ジーンズストリート は倉敷市児島地区にある旧野崎家住宅から400mほど続く通りで、当地のジーンズメーカーが軒を連ねています。同地域は干拓地で、古くから米作りには不適とされたために木綿が栽培されるようになりました。現在は「国産ジーンズの聖地」や国内生産の7割ほどを占める帆布(キャンパス地)の生産地として知られており、バッグなどに加工して販売しています。

大原美術館 は前述の倉敷美観地区にある美術館です。1930年開館、日本最古の私立西洋美術館ですが、その展示内容は本館(西洋絵画)、別館(日本の近代~現代アート)、工芸・東洋館(陶器や版画、東洋の古美術)など多様です。おおむねエル・グレコの『受胎告知』やモネ『睡蓮』といった作品の所蔵で知られています。

下津井は倉敷市児島地域の地区です。瀬戸内海に突き出た児島半島の西南端にあたる地区で、瀬戸大橋の本州側のたもとにあたります。古くから港町として栄えた地域で、古い町並みが残る下津井町並み保存地区 や下津井城跡(県指定の史跡)があるほか、県内有数の漁港として知られており、タコやママカリが有名です。瀬戸内海を一望できる風光明媚な地域であるため、鷲羽山近隣に宿泊施設、鷲羽山ハイランド(遊園地)といった観光業も行われています。

和気町(わけちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

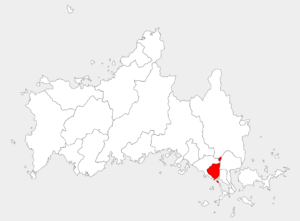

岡山県和気郡和気町 「元気・やる気・日本一」のまちづくり 人口12,995人

㊤和気町のPRキャラクター「タンタン 」(自治体名左)「わけまろくん 」「フジコちゃん 」(右)と藤公園の藤が描かれた可愛らしいデザイン。㊦木立と水辺を背景に国の特別天然記念物タンチョウが描かれている。右下に「タンチョウの里」のロゴ。ともに2017年からミニバイク50ccを対象に交付されている。

VIDEO

和気町は岡山県南東部にある町で、和気郡に属しています(和気町のみ)。2006年に旧和気町と佐伯町が合併して新たに和気町としています。町域の大半が山林であり、吉井川と金剛川の流域に市街を形成しています。全国的には和気清麻呂(奈良~平安時代初期の貴族で、戦前の10円札に肖像画が印刷されていた)の生誕地として知られる地域で、和気神社や藤公園、鵜飼谷温泉、岡山県自然保護センターなどの観光資源を有しています。主な産業は農業と製造業で、果樹栽培が盛んに行われる一方で製造業従事者も多いです。ぶどう・もも・りんご・茄子・白ねぎ・こんにゃくなどを特産品としています。

和気町藤公園 は和気町藤野にある公園です。地域おこしを目的に昭和60年に開園したもので、日本最多の100種を超える藤が植栽されています。毎年藤まつりが行われており、地域を代表する花の名所として人気があります。公園周辺に和気氏の氏神を祀る和気神社があり、安産や子供の守り神として親しまれているほか、この神社の参道に歴史民俗資料館があります。

岡山県自然保護センター は和気町田賀にある自然保護・自然学習施設です。面積100haの敷地にアカマツ林や池、人工の湿地などを有し、日本一のタンチョウ飼育頭数で知られる施設で、四季を通じて様々な野鳥・昆虫・野草などを観察することができます。

和気鵜飼谷温泉 は和気町益原にある温泉です。「和気鵜飼谷温泉」というそのままの名称のホテル・入浴施設があり、温水プールもあります(湯量150トン/日、ph9.5のアルカリ性単純温泉)。この施設の近くに和気鵜飼谷交通公園があり、遊具やミニSL、ゴーカートといった子供の遊び場になっているほか、鵜飼川沿いに桜並木があるため春には花見が行われています。

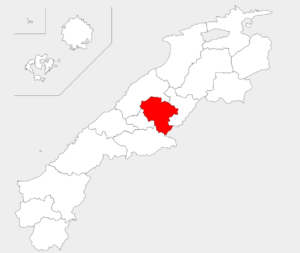

吉備中央町(きびちゅうおうちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

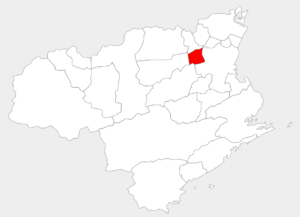

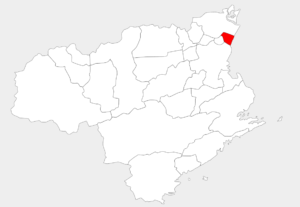

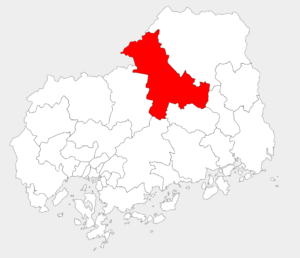

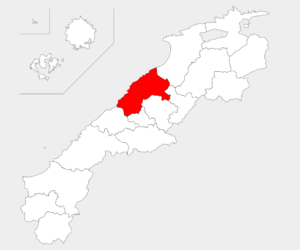

加賀郡吉備中央町 おっへぇそう! 人口10,407人

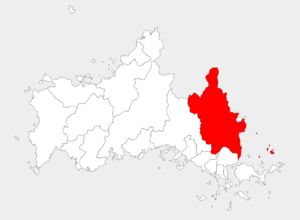

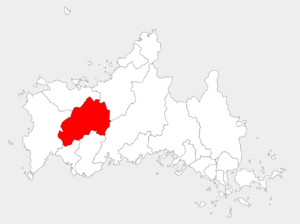

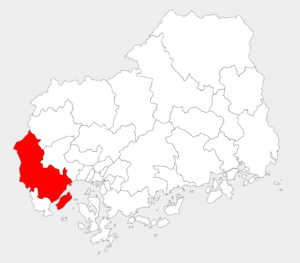

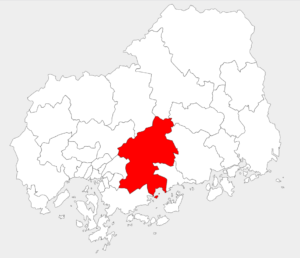

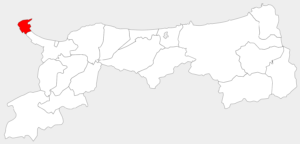

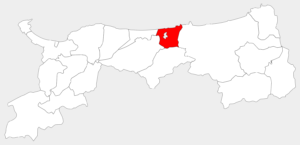

吉備中央町の位置を示した岡山県の地図とPRキャラクターの「へそっぴー」が描かれています。また、自治体名上にキャッチフレーズの「おっへぇそぅ!」の文字が入ります。2017年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

VIDEO

吉備中央町は岡山市の北西側、ちょうど岡山県の中央部にある町で加賀郡(吉備中央町のみ)に属しています。2004年に上房郡賀陽町と御津郡加茂川町が合併してできた町で、同時に加賀郡(旧地名の加茂川と賀陽から一字ずつとった)が新設されました。吉備高原と呼ばれる標高200~697mほどの丘陵地に位置し、旭川・宇甘川(うかいがわ)・加茂川が町域を流れ、渓谷と多くのため池が特徴的な地形となっています。基幹産業は農業で水稲・高原野菜・黒大豆・ぶどうやブルーベリーなどが生産されるほか、林業や畜産も行われています。また、宇甘渓の渓谷美や小森温泉・湯の瀬温泉といった観光資源を有しています。白菜と白菜キムチ・ピオーネ(ぶどう)・ブルーベリー・チーズなどを特産品としていますが、近年は耕地面積・店舗数ともに減少しつつあり活力を失いつつあります。

宇甘渓 (うかんけい)は旭川の支流、宇甘川(うかいがわ、うかんがわともいう)がつくる渓谷です。吉備中央町下賀茂あたりは川幅が極度に狭まり、奇岩とそそり立つ岩肌や激流がみられます。シンボルの赤い橋「あかばし」の周辺には遊歩道が整備されており、モミジ・ケヤキ・ウルシなどの紅葉の名所とされています。また、同町内の豊岡川流域にもホタルの名所や滝や奇岩・岩肌を見るにはもってこいの鳴滝森林公園 (キャンプ場併設)があります。

湯の瀬温泉 (岡山県)は吉備中央町豊岡下にある温泉です。湯の瀬温泉旅館という宿泊・入浴施設とキャンプ場があります。源泉はアルカリ性単純温泉(ph9.7)で、温度29度と低いため加温して用利用しています。豊岡川を下流の方へ下っていくと国道429号あたりに小森温泉 があります。

VIDEO

吉備中央町には道の駅が2つあります。①道の駅かよう は、吉備中央町北にある国道484号沿いの小規模の道の駅です。直売所・和風レストラン・ドッグラン・コンビニ・体験実習室などを備える施設で、規模は小さいながら一通り設備が整っています。②道の駅 かもがわ円城 は吉備中央町上田西にある国道429号の道の駅です(前述の道の駅 かようよりやや大きい)。こちらはバイカーの聖地として親しまれていて、円城白菜を使ったキムチが人気です。

重森三玲記念館 は吉備中央町吉川公民館の隣にあります。当地で生まれた重森三玲(昭和を代表する造園家・庭園史研究家)を顕彰する施設です。氏の作品や氏が復元を手掛けた庭は全国各地にあり、京都だと東福寺の方丈庭園、大阪だと大阪城内の秀石庭が有名でしょうか。この記念館に隣接して天籟庵(てんらいあん)という茶室とコンクリートでできた庭があります。

癒しの散歩道 裕園 は吉備中央町吉川にある私設公園です。県道72号周辺にあるもので、個人が15年かけて整備したものです。丘を切り開いて遊歩道の石畳やイベント会場などが整備されているほか食事処があり、蕎麦・うどんやジュースなどを販売しています(入園無料、火・水・木曜日は休園)。

赤磐市(あかいわし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

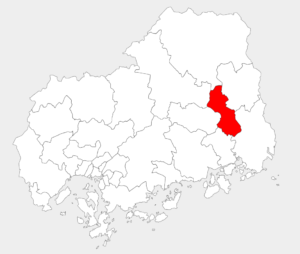

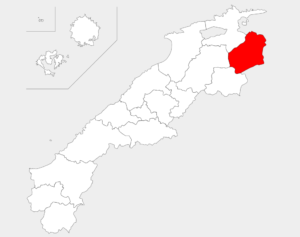

岡山県赤磐市 人“いきいき”まち“きらり” 人口43,730人

市のPRキャラクター「あかいわモモ」 と特産物の桃・ぶどうをあしらったデザインです。2018年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています(下一桁4,9及び下二桁42は欠番)。

VIDEO

赤磐市は岡山県中央からやや東寄りにある市です。2005年に赤磐郡山陽町・赤坂町・熊山町・吉井町が合併して新設された市で全域が吉備高原に含まれています。南部の平野が住宅など市街地、中央~北部はなだらかな丘陵地となっています。南西側に隣接する岡山市のベッドタウンおよび、果樹栽培が盛んなことから岡山県のフルーツ王国として知られる地域です。おおむね金属製品やプラスチック製品など製造業を主要な産業としているほか、中央~北部の丘陵地はレジャー地としても利用されており、観光関連の事業も行われています。白桃やぶどう、朝日米という米を特産品としています。

岡山フォレストパーク ドイツの森 は赤磐市仁堀中にある農業公園です。ドイツの町並みを再現した町並み広場・動物ふれあい広場・石窯ピザ工房・ワイナリー・クラフト工房・ゴーカートやミニSL、貸しボートといった様々なアトラクションで構成されており、農業公園としてはかなり充実しています。西日本最大となるドッグラン(無料)を有しており、小型犬専用エリアが2つ、大型犬専用エリア1つのほか、犬用のアスレチックがあるアジリティーエリアと貸し切りのオフ会専用エリアがあります。

VIDEO

熊山英国庭園 は赤磐市殿谷にある庭園です。小学校の跡地を整備して西日本初の本格的イングリッシュガーデンとしたもので、250種800本のバラをはじめ四季折々の花が咲いています(入園無料)。ハーブ苗や花苗、バラの苗木などを販売しており、週末にはマルシェが立っていることもあります。

熊山遺跡 は赤磐市と岡山市・備前市の市境あたりにある遺跡です。熊山山頂から南西方向の熊山神社の裏手にある遺跡で33箇所に石積みの遺構が残っており、その中でも最大のものを国指定の史跡「熊山遺跡」と呼んでいます。この遺跡は基壇の上に方形に3段の石積みをしたピラミッド状の遺構で「岡山のピラミッド」の異名で知られており、地元の定番ハイキングコースとなっています。

浅口市(あさくちし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

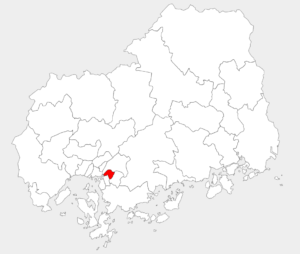

岡山県浅口市 星と海のまち 人口31,805人

天文台と星空が描かれています。合併10周年記念として、2016年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています(下二桁・4、・9、04、09、42、44、49は欠番)。

VIDEO

浅口市は岡山県の南西部にある市です。2006年に鴨方町・金光町・寄島町が合併して発足した自治体で倉敷市の西隣りにあります。公式には「あさくち」と読みますが「あさぐち」も使われています。県内では最小の市ですが、植木・帽子・ストロー製造など多くの地場産業を抱えています。温暖で安定した気候であることから天体観測に適した場所とされており、古くは平安時代の陰陽師・天文博士の安倍晴明が安部山で天体観測を行ったとされています。また、旧金光町周辺は金光教(江戸時代末期に生まれた新宗教)の発祥地であり、本部が置かれています。現在の浅口市は製造業を主要な産業とするまちで、農業や漁業も行われており未開発の土地も少ないのですが、人口減少により生産年齢人口自体が減少し続けているため活気を失いつつあります。

岡山天文博物館 は浅口市鴨方町本庄と小田郡矢掛町の境あたりにある科学館です。隣接する国立天文台ハワイ観測所岡山分室(旧岡山天体物理観測所)や京都大学の岡山天文台ドームなどを紹介する施設で、展示のほかにプラネタリウムや太陽の観測ができる設備があります。

VIDEO

かもがた町家公園 は浅口市鴨方町鴨方にある公園です(日本の歴史公園100選)。江戸時代この辺りは岡山藩の支藩鴨方藩の中心地であったようで、県内最古の町家を含む2棟の古民家や土蔵などを改修し、当時の暮らしを紹介しています。

金光教本部は金光町大谷にあります。正月や祭事には多くの参拝客で賑わうため、周辺は門前町になっています。周辺に古い商店街があり、そのノスタルジックな雰囲気から映画「とんび」のロケ地になりました。

総社市(そうじゃし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

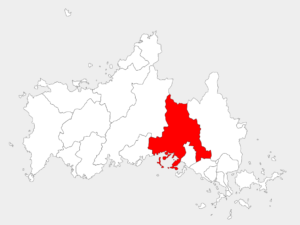

岡山県総社市 地域・文化・自然が支える心豊かな生活交流都市 人口約69,207人

㊤備中国分寺の五重塔(国指定文化財)とプレート下部に「吉備のくに」の文字。㊦修行中の雪舟が涙でネズミを描いたとされる伝説から、ネズミの形のプレートに水墨画風の尻尾。自治体名上に「雪舟の里」の文字が入る。どちらも2011年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されている。

VIDEO

総社市は岡山県南西部の内陸にある市です。2005年に旧総社市と都窪郡山出村・清音村が合併して新たに総社市としています。もともと古代王国・吉備国の中心地域であり、吉備国分国後は備中国の国府が置かれていました。平安時代に備中国内の神々を合祀する総社宮が建てられてこれが地名の由来になっています。現在の総社市は自動車部品・繊維・食品加工などの製造業が主要な産業となっていますが、高梁川の扇状地にあたり市域中~南部では田・水路・ため池などの田園風景もみられます。岡山県全体の人口減少が厳しいなか、2011年以降人口増加を続けています。

鬼ノ城 (きのじょう)は総社市の市街の北側、鬼城山にある古代山城です(国指定史跡、日本100名城)。7世紀後半に大和朝廷によって築かれたものとされています。石塁や土塁、敷石などが遺構として残っているほか、城門や角楼が復元されています。未完のものが多い古代の城のなかでは稀な完成した城とみなされており、見学路や展望台、鬼ノ城山ビジターセンターなどが整備されています。

VIDEO

備中国総社宮 は総社市総社にある神社です。正式な名称を「總社」といい、備中の神々324柱の神々を合祀するものです。古代の国司は一宮から巡拝を行っていましたが、国府近くに総社を設けてこれを効率化したものです。長い回廊が印象的な神社で、前庭の三島式庭園は後楽園造園の際に参考にされたものとされています。また、南鳥居のそばに明治時代に建てられた警察署を改装したまちかど郷土館があります。

備中国分寺 は総社市上林にある真言宗御室派の寺院です。奈良時代、聖武天皇の詔によって各地に建てられた国分寺の一つで、現在のものは江戸時代中期に再建されたものとされてです。また、近くには史跡としての国分寺跡と国分尼寺跡が残っています。岡山県内では唯一となる五重塔を有し、田園風景に立つ五重塔の景観は吉備路のシンボルとなっています。

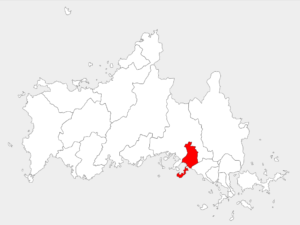

玉野市(たまのし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

岡山県玉野市 たまたまたまのを、またまたたまのに。 人口55,174人

瀬戸内海の波と魚、いしいひさいち氏の4コマ漫画のキャラクター「ののちゃん」が描かれています。また、下部に「ふるさとたまの!ののちゃんの街」の文字が入ります。2010年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

https://youtu.be/3VLyxMm-VFs?si=8A4DkE0LZv_0W6lq

玉野市は岡山県南部にある市です。岡山市の南東側、吉備の穴海を隔てて瀬戸内海にせり出す児島半島とその付け根にあたる市で、宇野港(重要港湾)を中心とする港湾都市となっています。三井造船の企業城下町として発展した経緯があり(現在同企業は艦艇事業から撤退、代わりに三菱重工が事業を引き継ぐ)、造船・化学・金属といった重厚長大型の製造業が産業の主体です。瀬戸内海の多島美と複雑な海岸線が特徴的で、四国とフェリーによって結ばれているため観光関連の事業も行われています。柑橘類・紫いも・タコやタラ、唐辛子などを特産品としています。

おもちゃ王国 は玉野市滝にあるテーマパークです。「世代を超えた世界中の玩具を集めたおもちゃの博物館」というテーマで、たくさんのおもちゃがあります。玉野市のものは軽井沢や東条湖などでテーマパークを運営する同社の総本部です。多数のアトラクション、プールやイベント会場等があり、おおむね0歳児から小学生くらいまでの子どもが楽しめるようになっています。また、近くに渋川動物公園 というふれあい重視の動物園があります。個人経営の動物園で、大型の動物は馬くらいですが飼育されているほとんどの動物に触れることができ、こちらも子どもたちに人気のスポットとなっています。

VIDEO

みやま公園 (深山公園)は玉野市田井にある風致公園です。国道30号に面した丘陵地200haが公園として整備されており、7,000本の桜のほか梅やツツジ、モミジなど15万の木々が植栽されています。園内に「深山イギリス庭園」という本格的なイングリッシュガーデンがあるほか、道の駅 みやま公園 があります。

渋川マリン水族館 (玉野海洋博物館)は玉野市渋川にある水族館です。魚や海獣など180種を展示する水族館と海に関する展示を行う陳列館に分かれています(入館料:大人500円、小人250円)。あまり大きな施設ではありませんが子供と行くにはちょうどいい規模で料金もお手頃です。同施設の前は渋川海岸(快水浴場百選、日本の渚百選、日本の白砂青松100選)となっていて、全長1kmほどの砂浜が広がっています。

矢掛町(やかげちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート 」

岡山県小田郡矢掛町 歴史かおる文化の町 人口12,768人

自治体名左にPRキャラクター・観光大使の「やかっぴー」が描かれています。プレート下部に宿場の町並みのイラストと「歴史かおる文化の町」の文字が入ります。2016年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

VIDEO

矢掛町は岡山県南西部にある町で、小田郡に属しています(矢掛町1町のみ)。高梁川水系小田川流域の平野部に開けた盆地で、周囲をぐるっと500m級の丘陵に囲まれています。江戸時代に旧山陽道の宿場町として発展した歴史があり、現在も往時の町並みが残ることで知られています。現在の矢掛町の主な産業は製造業ですが近年は勢いが無く、一方で観光業の進展がみられます。また、耕地面積も多くいちご・梨・にんにくなどを特産品としています。2010年に、長らく栽培が途絶えたとされていたニホンハッカが町内に大量に自生していることがわかり、栽培や蒸留の復興が試みられています。

旧山陽道 矢掛宿は矢掛町矢掛の一部と小林の一部、11.5haの重要伝統的建造物群保存地区です。2020年に選定されたもので、小田川に沿うように900mほどの古い町並みが残っています。とりわけ江戸時代の宿舎本陣「旧矢掛本陣石井家住宅 」、脇本陣「旧矢掛脇本陣高草家住宅 」は国内では唯一の本陣と脇本陣が現存するものであり、国の重要文化財に指定されています。

道の駅 山陽道やかげ宿 は矢掛町矢掛にある国道35号の道の駅です。2021年にオープンした施設で前述の矢掛宿近くにあります。駐車場やトイレ、無線LANといった共用施設と観光案内コーナーがありますが、飲食や物販は行っていません。近くの商店街(旧山陽道沿い)に客を誘引するための施設という位置づけのユニークな道の駅です。

高梁市(たかはしし)

高梁市ホームページより

岡山県高梁市 ひと・まち・自然にやさしい高梁 人口27,149人

備中松山城で飼育されている猫城主の「さんじゅーろー」、背景に特産品のシャインマスカット、ピオーネ、ベンガラを表す3本線(左側)、右側にはベンガラ染めされた布地が風に靡く様を描いています。2020年にミニバイク50cc以下1,700枚、50~90cc以下100枚、90~125cc以下200枚が交付されています。また、ナンバーの「・」が猫の足跡になります。

VIDEO

高梁市は岡山県西部にある市です。2004年に旧高梁市・上房郡上漢町・川上郡成羽町・川上町・備中町が合併して新高梁市としています。もともと備中松山城の城下町として発展した地域で、高梁川・成羽川流域に沿って市街を形成しています。面積のうち8割弱ほどが林野で高梁川の東西には吉備高原の自然が広がっています。江戸時代後期~大正にかけて、銅山とベンガラ(赤色の顔料)の一大産地として栄え、現在でも赤銅色の町並みが残っています。ピオーネなどのぶどうやトマト、高原野菜のほか中国地方最大のシャクヤクの産地として知られていますが、人口減少の割合・高齢化率が共に高く基幹産業の農業は活気を失いつつあります。

備中松山城 は高梁市内山下にある臥牛山(標高487m)の山頂付近に建つ日本の城(山城)です(日本100名城、日本三大山城の一つ)。現存十二天守の一つであり、山城としては唯一天守が現存しているものです。天守、二重櫓・土塀などが重要文化財に指定されています。明治時代の廃城令によって山麓にあった御根小屋(備中松山藩の政庁)は取り壊されたのですが、城自体は不便な山の上にあることが幸いして残ったといいます。現在は櫓や門、展望台などが復元・整備されていたり、夜間にライトアップされたりして当地のシンボルになっており、「雲海に浮かぶ天空の城」や「猫城主のいる城」として知られています。

吹屋ふるさと村 は高梁市成羽町吹屋にある6.4haの重伝建です。石州瓦とベンガラ壁漆喰の赤い町並みで知られる地域で、現在は街歩きができる観光地になっており、旧片山家住宅(国の重要文化財)、ふるさと村郷土館や商業施設があります。また、周辺には旧吹屋小学校(日本最古の木造校舎)や笹畝坑道(銅山の坑道で観光用になっている)があります。

広兼邸 は高梁市成羽町中野にある歴史的建造物です。前述の吹屋ふるさと村に含まれていますが、3kmほど南にあります。江戸時代後期に小泉銅山とローハ(緑礬=ベンガラの原料)で財を成した庄屋の巨大な邸宅で、映画「八ツ墓村」など映画のロケ地として知られています(入館料:大人400円 小人200円)。

原付のご当地ナンバー都道府県別目次はコチラ