原付・小型バイクのご当地ナンバー

【和歌山県編】

全47都道府県を網羅 掲載市町村区630以上

四輪自動車の地方版図柄入りナンバープレートはコチラ「地方版図柄入りナンバープレート 一覧 (四輪自動車)」または 地方版図柄入りナンバープレート 近畿 (四輪自動車)

和歌山県ご当地ナンバープレートの紹介です。地域の観光・グルメ・道の駅情報なども少し扱っています。

当サイトの画像は、日本経済研究所さんの承諾を貰って使用しています。コピー・転載は禁止されています。

由良町(ゆらちょう)

和歌山県日高郡由良町 白い岬と紺碧の海 自然が語る由良のまち 人口5,013人

プレート左側に町花のスイセンとウミネコ、下部に海とPRキャラクターの「ゆらの助」が描かれています。2016年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

由良町は和歌山県中央部の西寄りにある町で、日高郡に属しています。町域東側は山地、西側は紀伊水道に面し、海岸線に石灰岩の白い岸壁が連なる景観が特徴的です。古来から港町として栄えた歴史があるため、万葉集など和歌では「由良の崎」などと詠まれています。現在でも大型船舶の修理を行う由良ドッグ(株)があり、みかんやはっさくといった柑橘類の生産も行われています。また、興国寺(由良開山)という寺院があり、これは金山寺味噌の発祥地さらには醤油の製法の由来に深く関わる寺院として知られています。

白崎海岸は由良町大引あたりの紀伊水道に突き出した海岸線です(日本の渚百選)。県立公園の白崎海洋公園を中心に道の駅 白崎海洋公園や海水浴場などがあり、ウミネコの繁殖地や水仙の群生地としても知られています。この海岸はペルム紀(2億9900万年~2億5100万年前)頃に形成されたもので、ウミユリや紡錘虫などの化石が多数発見されています。

戸津井鍾乳洞は由良町戸津井にある鍾乳洞です。昭和20年頃まで石灰石の採掘場として利用されていたもので、全長100mくらい、途中で二股に分かれています。土・日・祝日には内部が公開されており、白崎海岸と同じ2億5000万年ほど前の岩石や鍾乳石などが観察できます(大人400円、小人200円)。

興国寺は由良町門前にある臨済宗妙心寺派の寺院です。もともと真言宗の寺院で鎌倉幕府3代将軍 源実朝の菩提を弔うために建立されたものとされています。この寺にはその昔、「本堂が火災で消失したときに天狗が現れ、一夜にして再建された」という言い伝えが残っているため、由良町では醤油や餅など天狗伝説にちなんだ名物があります。

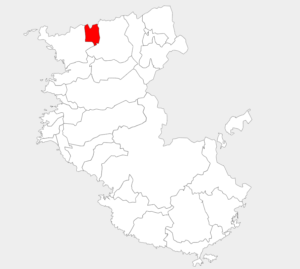

印南町(いなみちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

和歌山県日高郡印南町 人も自然もいきいき豊かで活力あふれる町 人口7,786人

印南町のシンボルであるユニークな橋、かえる橋(かえる大橋とも)のナンバープレートです。町制60周年記念として、2017年からミニバイク50cc以下を対象に500枚が交付されています(下一桁4,9、下二桁42及び上二桁42が欠番)。

印南町は和歌山県中央部の日高郡にある町です。町域は概ね紀伊山地の西端が占めており、西部で紀伊水道に少し接しています。もともと「印南浦」と呼ばれる漁業の盛んな地域で、現在でもイサキ・マダイ・マアジなどが水揚げされています。また、平野部・丘陵部ではえんどう豆やスイカ、スターチスや千両など花卉・園芸の栽培が盛んに行われており、全国平均および県平均よりも第一次産業の比率が高くなっています。

かえる橋はJR印南駅北側にかかる橋です。1993年に同町が町おこしのために造ったもので、「考える」「人をかえる」「町をかえる」「故郷へかえる」「栄える」といった意味をかけています。また、駅舎内や近くの郵便局のポストの上などにカエルのオブジェがあります。

かえるの港は印南町印南にある観光交流施設です。2022年にオープンした道の駅的な施設で、土産屋、飲食店、弁当屋などが入った商業施設となっています。周辺にチヌやグレなどが釣れる印南港やかつおぶし発祥之地の碑などがあります。

真妻わさびは国産わさびの最高級品種として知られるやや赤みがかかったわさびです。現在は静岡県で主に生産されていますが、もともと印南町真妻地区で栽培されていたとされています。同町は2012年から真妻わさびの栽培の再生に取り組んでいます。

有田川町(ありだがわちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

和歌山県有田郡有田川町 有田川がつなぐ,人と自然,山とまち,交流が未来をつむぐ 人口24,566人

あらぎ島の棚田と特産品の有田みかん、有田川を泳ぐ鮎のデザインです。2013年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

有田川町は和歌山県中央北寄りにある町で、有田郡に属しています。2006年に 有田郡吉備町・金屋町・清水町が合併して発足した自治体で、おおむね紀伊半島西部を流れる有田川(2級水系)に沿った町域を有しています。人口の25%程が農林業に従事しており、有田みかんと山椒(ぶどう山椒)の全国有数の産地として知られています。ほかにもぶどうやわさび寿司、和紙(保田紙)といった特産品があります。

鷲ヶ峰コスモスパークは有田川町長谷にある公園です。標高586mの高台にある公園で、その名の通りコスモスの名所として知られています。また、晴れた日には淡路島や四国まで見渡せる展望地でもあります。

あらぎ島は有田川町清水にある棚田です(日本の棚田百選、国の重要文化的景観)。有田川の屈曲部にあるおおむね円形の棚田で、形が珍しく写真愛好家に人気のスポットとなっています。また、あらぎ島で生産される米はブランド米「あらぎ島の米」として道の駅などで販売されています。周辺にあらぎ島展望所と道の駅 あらぎの里があります。2kmほど離れますが、ほかに国道480号沿いに全長160mほどの蔵王橋という吊り橋があり観光客が訪れています。

有田川町には前述の道の駅 あらぎの里のほか、道の駅明恵 ふるさと館(国道480号、小規模ながら一通り施設が揃う、パンが人気)、道の駅 しらまの里(国道424号、県内で最も小さい道の駅)、道の駅 しみず(ふるさとふれあいの丘スポーツパーク内、アウトドアセンターで物販は無し)があります。

上富田町(かみとんだちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

和歌山県西牟婁郡上富田町 豊かです 水も緑も人情も 人口15,726人

富田川の流れ、町花サクラ、町木ヤマモモ、白いシルエットで特産品のひょうたんの形を表しています。2013年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

上富田町は和歌山県南部にある町で、西牟婁郡(にしむろぐん)に属しています。田辺市と白浜町に挟まれた格好の町で、海には面していません。古来「口熊野」といって熊野古道の入り口だった地域です。梅・みかん・すももなど果樹栽培が盛んな土地柄で、貝ボタンが地場産業であったことを受け現在でも樹脂製のボタンが生産されています。いわゆる企業城下町や大都市のベッドタウンではないのですが、1965年の9660人から人口が微増し続けており、現在では1万5千を超えています。

救馬渓観音(すくまだにかんのん)は上富田町生馬にある寺院・霊場です。飛鳥時代に役小角が開いたものとされています。小栗判官(浄瑠璃や歌舞伎などに登場する伝説上の人物。常陸国小栗氏がモチーフとされる)が参拝して祈願すると愛馬の病がたちまち治ったといういわれがあり、競馬関係者など馬に関する仕事の方が縁起を担いで参拝することが多いようです。広い境内にはたくさんのお堂があり、裏山にはあじさい120種1万株が植えられています。

道の駅くちくまのは上富田町岩崎にある紀勢自動車道沿いの道の駅です(一般道とも接続されている)。レストランや物販のほか、世界遺産熊野古道の観光案内があります。

岩出市(いわでし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

和歌山県岩出市 活力あふれるまち ふれあいのまち 人口54,013人

岩出市のイメージキャラクター「そうへぃちゃん」と市花のサクラ、山間を飛ぶ飛行機が描かれています。市制10周年記念として、2016年にミニバイク50cc以下700枚、90cc以下100枚、125cc以下200枚が交付されています。

岩出市は和歌山県北部にある市です。2006年に那賀郡岩出町が単独で市制に移行して発足しています。和歌山県北部の那賀地域の中心都市であり、もとは豊かな穀倉地域でしたが、1994年に関西国際空港が開港したことを受けて人口を増加させています。その結果宅地開発が進み、大阪府や和歌山市のベッドタウンの様相が色濃いまちとなり、同時に卸売・小売業など商業が産業の中心となっています。根来塗と呼ばれる朱漆器や甘長唐辛子、黒あわび茸などを特産品としています。

根来寺は岩出市根来にある新義真言宗の総本山です。平安時代に開かれ、室町時代末期の最盛期には寺領72万石、「根来衆」と呼ばれる僧兵1万の一大宗教都市を形成していました。当時種子島から伝来したばかりの火縄銃がもたらされ、僧兵による鉄砲隊を有していたそうです。1583年以後の豊臣秀吉の紀州征伐にあい、2~3の堂塔を残して焼失しました。そのため、現在の根来寺のほとんどは紀州徳川家によって再建されたものです。立派な堂塔や庭園(国の名勝)を備え、周辺地域ではもみじの寺として親しまれています。

和歌山県植物公園緑化センターは岩出市東坂本にある県営の公園(植物園)です。花壇や温室、蓮池などを備えるほか、遊具を備えたわんぱく広場があります。四季折々の花々が楽しめる当地の遠足の定番スポットです。

道の駅 ねごろ歴史の里は岩出市押川にある県道63号および市道根来号線の道の駅です。根来寺の西側にあり、レストランや物販のほか資料館が併設されています。また、道の駅に隣接して旧和歌山県議会議事堂(一乗閣)という1898年に建造された木造和風建築(国の文化財)があります。また、県道63号を少し北に行くと大阪府との境界あたりに道の駅 根来さくらの里があります。

和歌山市(わかやまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

和歌山県和歌山市 水と緑と歴史のまち 人口348,763人

雲を背景にして和歌山城と和歌山マリーナシティのイラスト、自治体名左に「水・緑・歴史」の文字が入っています。2013年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

和歌山市は和歌山県の北西部にある市です。県庁所在地および県内人口最多となるまちで、江戸時代に紀州徳川家が治める和歌山藩の城下町として発展した経緯があります。概ね奈良県から流れる紀の川に沿った市域を有し、ほかに幅11kmの紀淡海峡に「友ヶ島」と呼ばれる無人島群を有しています。和歌山県北部の商工業の中心であり、ニットなど繊維の加工や食料品の製造が盛んですが、温暖な気候を利用した農業や漁業も行われています。一方で人口は減少傾向にあり、2040年代には30万を割ると考えられています。

和歌山城は和歌山市一番丁にある日本の城・国の史跡です。JR和歌山市駅の南東側400mくらいのところにあり、紀州徳川家の居城として知られています。天守は復元天守で本丸、二の丸が私立和歌山城公園となっています。公園内には和歌山県護国神社、和歌山城公園動物公園、紅葉渓庭園(国の名勝)などがあります。和歌山市観光案内所は和歌山城の北西側、和歌山市役所南別館内(わかやま歴史館として資料展示もあり)にあります。

和歌山マリーナシティは、和歌山市毛見沖に浮かぶ人工島です。1994年の世界リゾート博に合わせて作られたもので、地中海をイメージしたテーマパーク「ポルトヨーロッパ」や紀州黒潮温泉、海の幸が堪能できる黒潮市場や海釣り公園などがある行楽地になっています。また、本土側の海南市船尾に県立自然博物館と琴ノ浦温山荘園(日本庭園、国の名勝)があります。

紀三井寺(きみいでら)は和歌山市紀三井寺にある救世観音宗の総本山です。紀州徳川藩の歴代藩主が訪れたという寺院で、「三井水(さんせいすい)」と呼ばれる清浄水・揚柳水・吉祥水の3つの湧き水(名水百選)が有名なお寺で、境内の桜は日本さくら名所100選に選ばれています。

海南市(かいなんし)

和歌山県海南市 元気・ふれあい・安心のまち 人口46,003人

「下津蔵出しみかんシステム日本農業遺産推進協議会」のロゴ(2019年に日本農業遺産に登録済み)とPRキャラクター「海ニャン」のデザインです。2021年からミニバイク50cc以下を対象に1,000枚が交付されています。

海南市は和歌山県北西部にある市です。現在の海南市は2代目にあたり、2005年に旧海南市と海草郡下津町が新設合併して発足しています。市中心部となる平地はおおむね近世以降に埋め立てられたもので、元来は黒江湾という湾があったようです。みかんやびわ、紀州漆器・和傘の産地として知られていますが、家庭用日用品のスポンジの一大産地でもあり、これはもとは棕櫚を用いたたわし産業に端を発します。2005年の発足以来人口減少が続いています。

和歌山県立自然博物館は海南市船尾にある植物・生物・地学など自然系の博物館です。2階は岩石や化石、ジオラマなどを展示するものですが、一階は海や川の魚などを展示する水族館になっており、実際に生き物が動く様子がみられます(大人480円、高校生以下無料)。温山荘園(日本庭園、国の名勝)が隣接しており、和歌山市にある和歌山マリーナシティからも近いです。

藤白神社は海南市藤白にある神社です。熊野修験によって組織された九十九王子のなかでも別格とされた五体王子のひとつ、藤白王子の旧址で熊野古道のスタート地点になります。また、全国の「鈴木」姓を持つ方の氏神とされています。

道の駅 海南サクアスは海南市下津町小南にある国道42号の道の駅です。2023年9月に開駅したまだ新しい施設で、物販やレストランのほかキッズスペースや芝生広場、備蓄倉庫など防災設備を備えています。みかんをはじめいちごやキウイなどフルーツや鮮魚が売りの道の駅です。また、周辺の観光情報として橘本神社(=きつもとじんじゃ、みかんの発祥の地や菓子の神として知られる)の案内があります。