原付・小型バイクのご当地ナンバー

【広島県編】

全47都道府県を網羅 掲載市町村区630以上

四輪自動車の地方版図柄入りナンバープレートはコチラ「地方版図柄入りナンバープレート 一覧 (四輪自動車)」または 地方版図柄入りナンバープレート 中国 (四輪自動車)

広島県ご当地ナンバープレートの紹介です。地域の観光・グルメ・道の駅情報なども少し扱っています。

当サイトの画像は、日本経済研究所さんの承諾を貰って使用しています。コピー・転載は禁止されています。

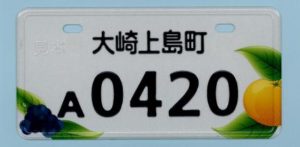

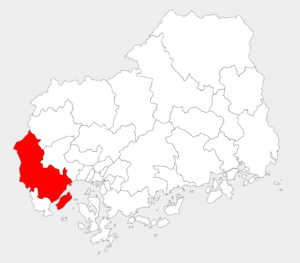

大崎上島町(おおさきかみじまちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県豊田郡大崎上島町 瀬戸内の元気島 大崎上島 海景色が映えるまち~地域資源を活かした理想郷の実現~ 人口6,778人

右側にみかん、左側にブルーベリーが描かれています。合併10周年記念として、2015年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

大崎上島町は広島県の南部にある町で、豊田郡に属しています。2003年に大崎町・木江町・東野町が合併して発足した自治体です。町名の大崎上島を中心に生野島、長島など芸予諸島の島々で構成されており、竹原港や安芸津港からフェリーで30分くらいのところにあります。柑橘類やいちご、しいたけの生産などの農業と漁業、造船業が主な産業で、「ミカンと造船の島」として知られています。本土と道路が繋がっているわけではなく、もともと観光地としても知名度は高くありませんが、近年は観光案内所やみなとオアシスができて町外との交流を進めています。

海と島の歴史資料館は大崎上島町東のにある歴史民俗資料館です。1881年に建造された旧家を利用したもので、当地の人々が「大崎衆」と呼ばれる海賊衆であった頃の小早船にルーツを持つといわれる櫂伝馬競漕や、島の北側にある国の天然記念物 スナメリ回遊面の資料展示、当時の船乗りが見聞きして書いたとされる桜田門外の変の図などの資料が展示されています。

きのえ温泉は大崎上島町沖浦にある温泉(冷鉱泉)です。岬の丘の上に一軒宿の「ホテル清風館」があり、日帰り入浴も可能です。泉質はナトリウム・カルシウムを含む塩化物冷鉱泉で、瀬戸内海を見下ろす(ときには渦潮も見られる)展望露天風呂が自慢です。このホテルの東側に中ノ鼻灯台という背が低い白亜の灯台があります。また、島内には大崎上島町ふれあいの館(薬研谷温泉)という銭湯があり、こちらは大人310円、小学生160円で入浴できます。

庄原市(しょうばらし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県庄原市 美しく輝く 里山共生都市~みんなが“好き”と実感できる“しょうばら”~ 人口33,292人

かまぼこ型のプレートに庄原上野公園の桜(日本さくら名所100選)と太鼓橋が描かれています。合併10周年記念として、2015年にミニバイク50cc以下200枚、ミニカー用100枚が交付されています。

庄原市は広島県の北東部にある市です。2005年に旧庄原市・東城町・高野町・比和町・甲奴郡惣領町が合併して新庄原市としています。面積1246.49k㎡と全国の自治体で13番目の広さ、県内だと最も広い自治体で、島根県・岡山県・鳥取県に隣接する県境のまちとなっています。市域は山がちで84%が森林ですが、昔から農業と畜産が盛んで、比婆牛という和牛の産地として知られるほか、ろう石・カオリナイト・石灰石といった鉱物を産出する鉱業が発達しています。そのほかスキー場や温泉、国営備北丘陵公園など観光資源があり、飲食・宿泊業など観光関連の産業も行われています。市域北部は豪雪地帯に指定されており、ときおり1mを超えるような積雪がみられます。

国営備北丘陵公園は庄原市三日市町にある公園です。国土交通省中国地方整備局が1991年から整備を続けてきたもので、国兼池という江戸時代に造られた非常に大きいため池周辺の面積340haが整備されており、中国地方唯一の国営公園となっています。インフォメーション・売店・食堂などがある「中の広場」、里山風景を再現した「ひばの里」、約1.5haの花畑「花の広場」など様々なエリアに分かれています。

帝釈峡(たいしゃくきょう)は、庄原市と神石高原町にまたがる全長18kmの峡谷です(国の名勝)。高梁川支流の帝釈川がつくる渓谷で、広島県を代表する景勝地として知られています。見どころとして雄橋(おんばし。日本百名橋の一つで川が石灰岩をくり抜いて橋の形になったもの)や白雲洞(鍾乳洞)、約3億年前にできた断魚渓などがあります。紅葉の名所とされており、神龍湖周辺には遊覧船が出ています。

道の駅 たかのは庄原市高野町にある県道39号の道の駅です。大きな施設ではなくレストランや売店などでシンプルに構成されていますが、中国横断自動車道(松江自動車道)高野ICのそばにあるため、当地では当地では最も人気のある道の駅です。りんごが名産で、雪室という雪を使った冷蔵庫があります。ほかに市内には道の駅 YOUサロン東城(国道182号)と道の駅 リストアステーション(国道432号、県内初の道の駅)があります。

三原市(みはらし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県三原市 海・山・空 夢ひらくまち 人口88,472人

広島空港から離陸する旅客機と瀬戸内の島々、三原城天守台の石垣が描かれています。合併10周年記念として2、015年からミニバイク50cc以下1,500枚、50~90cc以下150枚、90~125cc以下350枚が交付されており、2021年に在庫がなくなったため交付終了となっています。

三原市は広島県南部にある市です。2005年に旧三原市・本郷町・久井町・大和町が合併して新三原市としています。歴史的には1567年頃に建造された三原城の城下町と軍港を起源とし、旧三原市街地の後背にそびえる桜山の谷間の湧原、駒ケ原、小西原の3つの「原」から「三原」と称するようになったとされています。市域北西側に広島空港、市街に山陽新幹線・山陽本線・呉線が乗り入れるJR三原駅、瀬戸内海側に尾道糸崎港があり陸・海・空の交通の要衝となっているほか、島しょ部として佐木島・小佐木島などを有しており、一部はフェリーで連絡しています。もともと臨海部の工業集積地として発展してきた経緯があり、製造業の従事者が比率としては多いです。

三原城(浮城)は、1567年に小早川隆景によって沼田川の河口に築城された城(海城)です(続日本100名城)。現在は石垣や堀を残すのみですが、JR三原駅北口側すぐに天守台があり、当地を代表的する名所になっています。この城は海側に開けた造りになっていて、満潮時には海に浮かぶように見えることから別名を「浮城」といいます。往時は瀬戸内海の交易の拠点、また水軍の軍港としての役割を担っていました。現在は毎年11月に三原浮城祭りが行われています。

三原市すなみ海浜公園は三原市須波西にある公園です。海岸線を走る国道185号と呉線から海岸の砂浜までにスロープ、ビーチ、幼児用プール、トイレなどが整備されています。砂浜用の車椅子の貸出があるなどバリアフリー化されているビーチで、週末にはキッチンカーが出ています。

広島市立中央森林公園は1993年に開港した広島空港の周辺に整備された公園です。空港の開港を記念して整備された面積267haのもので、空港を一周する12.3kmの国際規格のサイクリングコースと日本庭園「三景園」(広さ6haの回遊式庭園)を主な施設とした公園です。ほかに運動広場やゴルフコース、展望広場などがあります。

佛通寺(ぶっつうじ)は三原市高坂町にある臨済宗佛通寺派大本山の寺院です。中国三十三観音霊場の第十二番札、また山陽花の寺二十四か寺の第二十一番札所となっています。県内屈指の紅葉の名所とされる寺で、秋には多くの参拝客や観光客を集めます。

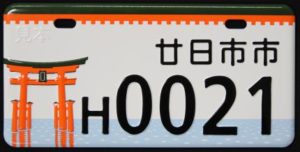

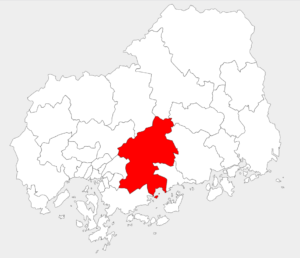

廿日市市(はつかいちし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県廿日市市 世界遺産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち 人口116,067人

日本三景「安芸の宮島」を象徴する厳島神社の大鳥居が描かれたナンバープレートです。市制施行25周年を記念したもので、2014年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています(従来型と選択式)。

廿日市市は広島県の南西部にある市です。東で広島市、西で山口県大竹市、南側は瀬戸内海に接していて市街の南側に「安芸の宮島」の名で知られる厳島が浮かんでいます。市域の北側は山がちですので、おおむね沿岸部に市街を形成しています。宮島の厳島神社が日本三景及びユネスコ世界遺産になっている関係で、観光地として知られる地域です。もともと中国山地の木材を活かした木材産業のまちとして発展しましたが、現在は広島市のベッドタウンとなっており、市の主要な産業は製造業・サービス業・不動産業です。また、現在の形のけん玉の発祥の地で、「ウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市」という世界大会が行われています。

厳島(安芸の宮島)は瀬戸内海西部に浮かぶ面積30.39k㎡の島です。古代から島そのものが信仰の対象になっていたようで、島内に厳島神社(全国に500ほどある同名の神社の総本社)が建ち、平安時代頃から歴史に登場するようになります。同神社は非常に有名であり、国宝の平舞台や重要文化財の大鳥居などを有するため、コロナ禍以前は年間300~400万ほどの観光客が訪れています。JR宮島口駅か広電宮島口駅からフェリーで約10分ほどの船旅で島に渡ることができます。厳島は人口1,670ほどの島ですが、表参道商店街を代表に東リには商店が並んでおり、観光客向けの商売が行われています。また、厳島神社のほかに獅子岩展望台、宮島歴史民俗資料館、宮島水族館などの見どころがあります。

紅葉谷公園は宮島の商店街とロープウェイ乗り場(紅葉谷駅)の間にある公園です。弥山の麓にあるモミジを主体とした公園としては日本有数のもので、イロハモミジ560本、オオモミジ100本、ウリハダカエデやヤマモミジなどが40本ほどあります。鹿や猿が住み着いており、同公園のマスコットとなっています。

道の駅 スパ羅漢は、廿日市市飯山にある国道186号の小規模の道の駅です。日帰り入浴施設を有し、道の駅としては小さめですが内風呂、露天、打たせ湯、サウナといった入浴施設に産直市、レストランと一通り設備が揃っています(入浴料大人700円、小人350円、幼児150円)。周辺に小瀬川温泉や羅漢渓谷(景勝地)などがあり、国道沿いにカフェやレストランなどが出ています。

まちの駅 ADOA大野は廿日市市大野にあるまちの駅です。地場産品の売り場とフードコートが一体になった施設で、市内にあるまちの駅の拠点施設として2021年に開設しています。まちの駅としてはかなり大きな施設で、フードコートもお好み焼き・和食・カフェがあり、選べる程度には種類があります。

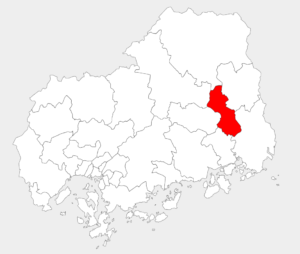

東広島市(ひがしひろしまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県東広島市 未来に挑戦する自然豊かな国際学術研究都市 人口190,230人

左上に市花のツツジ、右上側に赤瓦と白壁の酒蔵など町並みが描かれています。2014年からミニバイク50cc以下3,000枚、90cc以下150枚、125cc以下520枚、ミニカー30枚、小型特殊300枚が交付されています。

東広島市は広島県中央部にある市です。1974年に発足した自治体で、2005年に賀茂郡黒瀬町・河内町・豊栄町・福富町・豊田郡安芸津町を編入して新たに東広島市としています。名称通り広島市の東側に隣接しており、同市のベッドタウン及び広島大学の学園都市、高度技術の集積都市(テクノポリス)といった性格を有しています。自治体の発足以来開発が進み、人口も増加していましたが、近年は鈍化してきておりほぼ横ばいとなっています。我が国有数の日本酒の産地であり「酒都」と呼ばれる西条の酒、吟醸酒発祥地である安芸津の酒が有名です。主な産業は製造業で、携帯電話や半導体メモリといった高度産業と酒・味噌づくりなど伝統的な産業がともにみられます。県下有数の稲作地帯でもあり、耕地のほとんどが水田ですが近年は農家が減少し、水田も畑に変わりつつあります。

西条酒蔵通りは東広島市西条本町にある通りです。7社の酒蔵が集っており、兵庫県灘、京都伏見とともに日本三大銘醸地として知られる地域で、煙突と赤レンガ、白壁やなまこ壁、「西条格子」と呼ばれる格子窓など酒蔵のレトロな景観が残っています。各酒蔵では有料試飲や見学、販売などを行っているほか、各酒蔵の仕込み水が無料で汲める場所が点在しているためペットボトルや水筒持参で水汲みにくる人も多いです。

鏡山公園は東広島市鏡山にある公園です。市内では最も広い公園で、国の史跡である鏡山城跡の麓を公園として整備しています。30種500本あまりの桜が植栽されており、当地を代表する桜の名所として親しまれています。

道の駅 湖畔の里福富は、東広島市福富町久芳にある国道375号の道の駅です。名称通り福富ダムのダム湖に隣接する道の駅でかなり大規模なものです。レストランやイートインスペース、売店などの商業施設のほか公園やデイキャンプ場を有しています。また、2022年には市内の西条町寺家に道の駅 西条のん太の酒蔵がオープンしています。こちらもかなり大掛かりな施設で、子供用の屋内遊戯場やドッグランを有するほか、貯水槽や備蓄倉庫など防災道の駅として機能するように造られています。

仙石庭園(せんせきていえん)は、東広島市高屋町高屋堀にある日本庭園です。大名庭園の形式をとっている石庭(石や岩が主体の庭)で、2020年に日本初の「庭石の博物館」として登録されています。同園は当地在住の医師・造園家が20年以上かけて全国から銘石を収集して庭園としたもので、様々な風景とともに石の良さを楽しむことができます。

広島市(ひろしまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県広島市 国際平和文化都市 人口1,186,900人

㊤平和のシンボルとして鳩が描かれています。2014年からミニバイク50cc以下~125cc以下とミニカーを対象に交付されています。㊦広島東洋カープ&サンフレッチェ広島のデザインです。こちらは2017年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています(選択には2,000円以上の寄付が必要)。

広島市は広島県の西部にある市で、中国・四国地方の最大都市ならびに広島県の県庁所在地・政令指定都市となっています。おおむね北部の丘陵地と瀬戸内海に面する狭い平野部からなり、市街地は室町時代に姿を表しはじめたとされる太田川の三角州上に築かれています。安土桃山時代に毛利輝元が広島城を築き当地を「広島」と名付けた後も干拓が進み、江戸時代にはすでに人口7~8万人を擁する大都市であったようです。中国地方の中心地として栄え、戦前は軍事都市でありましたが、1945年8月6日に原子爆弾が投下され中心市街に甚大な被害を受けています。現在の広島市は都市全体が平和の象徴として知られており、平和首長会議(地方自治体で構成される反核運動の国際機構)の発案・設立の地です。産業は第3次産業が主体で商業都市となっています。

平和記念公園は広島市中区中島町の太田川の三角州北端にある公園です。12haほどの面積の公園であり、1945年の原爆投下の後に世界の高級平和を祈って爆心地に近い位置に整備されました。広島平和記念資料館や原爆死没者慰霊碑、原爆ドーム、広島国際会議場といった施設があります。現在は国内外問わず有名な公園ですが、原爆投下前は当地を代表する繁華街・娯楽街だったそうです。

広島城は広島市中区基町にある日本の城・国の史跡です。1589年に毛利輝元によって太田川の河口に築かれたもので、太田川には鯉が多く生息することから「鯉城」とも呼ばれています。遺構は石垣と堀くらいで、旧来の天守は原爆投下時に倒壊しています。現在みられる天守は1958年に鉄骨鉄筋コンクリート構造で復元されたもので、現在は歴史博物館として歴史資料を展示しています。場内に大本営の跡地(日清戦争時、日本初の施設)やお茶屋さんがあります。

縮景園(しゅっけいえん)は広島市中区上幟町にある庭園です(国の名勝、日本の歴史公園100選)。広島藩浅野氏の初代藩主 浅野長晟が命じて造らせた別邸の庭園(大名庭園)が元になっています。こちらの庭園も原爆投下で被害を受け一度は荒廃しましたが、その後の1970年あたりまで20年以上をかけて復興しています。

おりづるタワーは原爆ドームの東に100mくらいのところにある複合商業施設です。世界遺産となっている原爆ドームや平和記念公園を望む14階建ての高層のビルでカフェや物産館、展望台などを有しています。

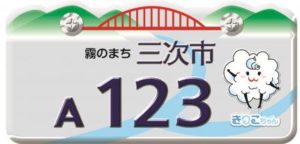

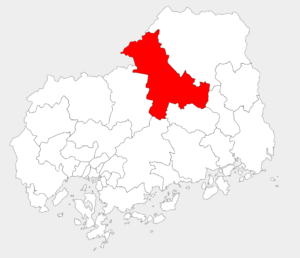

三次市(みよしし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県三次市 みよし 人よし 元気よし 人口49,037人

中国山地の山々と霧の海、巴橋、川、PRキャラクターの「きりこちゃん」が描かれています。合併10周年記念として2014年にミニバイク50cc以下~125cc以下、ミニカーを対象に計500枚が交付されました。その後2023年4月に交付が再開されています。

三次市は広島県北部にある市です。現在の三次市は二代目で、2004年に双三郡君田村・布野村・作木村・吉舎町・三良坂町・三和町、甲奴郡甲奴町と合併して新三次市としています。中国山地と吉備山地の間、江の川(ごうのかわ)流域の三次盆地に位置し、市域の3/4が森林です。かつては広島藩の支藩、三次藩の城下町として栄える一方で、江の川支流が三次盆地で合流するためかつては舟運が発達していたようです。現在の三次市は農林業と製造業(電子部品、輸送用機械器具・金属製品)を基幹産業とする地域で、第三次産業は従業者の比率が少ない傾向にあります。米のほかに大根・白菜・たまねぎなど野菜が生産され、畜産は肉用牛の飼育が盛んです。ぶどうとワイン、鮎などを特産品とするほか、ワニ料理(サメ)を郷土料理としています。秋から早春にかけて濃い霧が市街地を覆うことがあり、「霧の海」として知られています。また、2015年に広島県と島根県を南北に縦貫する尾道松江線が当地を起点に開通しています。

広島三次ワイナリーは三次市東酒屋町にある ワイナリーです。当地は県内随一のぶどうの産地であり、ワイン工場の見学や試飲ができるほか、物産館やカフェ、BBQ設備も併設されています。ワイナリー周辺は観光エリアとして整備されていて、奥田元栄・小由女美術館(レストランあり)、みよし遊びの王国、トレッタみよし(バイキング・レストラン、パン工房などある農業交流施設/直売所)などの施設が固まっています。

道の駅ゆめらんどは布野は、三次市布野町下布野にある国道54号沿いの小規模の道の駅です。開駅が古いためややくたびれた印象ですが、物産館・レストランのほか食品加工場、体験農園、カフェ、屋外芝生ステージなどがあり、駅の裏手は布野川の親水公園を兼ねています。バイキング形式の郷土料理とダチョウ料理が人気のようです。

湯本豪一記念三次もののけミュージアムは三次市三次町にある博物館です。日本の風俗史家・妖怪研究家の湯本豪一氏が収集した資料や作品を展示する施設で、2019年に当地の市街地に開館しています。常設展として三次を舞台にした「稲生物怪録」(江戸時代の絵巻・物語で妖怪や怪異についてまとめたもの)の再現、書籍・日用品・玩具にみられる妖怪の展示がなされています。この施設の西側200mくらいのところに尾関山公園という都市公園があり、かつては尾関山城という三吉氏の出城が置かれていたそうです。

尾道市(おのみちし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県尾道市 活力あふれ感性息づく芸術文化のまち 尾道 ~ともに高めあう尾道文化の創造~ 人口129,990人

瀬戸内海と船をイメージしたもので、船の船尾の形をしたプレートに波が描かれています。2009年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

尾道市は広島県南東部にある市です。現在では福山市に譲っていますが、かつては広島県東部第1位の規模を誇る自治体でした。2005年に御調郡御調町(みつぎちょう)・向島町、2006年に因島市・豊田郡瀬戸田町を編入して新尾道市としています。映画のロケ地や文学の舞台としてよく使用されるほかに、尾道ラーメンや本土と向島の間幅200~300mほどの尾道水道が有名で、知名度が高い地域です。海事都市として水運で栄え、北前船・対明貿易船・内航船の寄港地として発展した歴史があるため、多くの寺社仏閣を有しています。尾道と今治を結ぶしまなみ海道の開通、尾道水道・村上海賊・北前船の日本遺産登錄、尾道-松江間を結ぶやまなみ街道の開通によって近年(コロナ禍までは)観光客数を伸ばしています。また、市域の島しょ部である因島は本因坊秀策(伝統的に「棋聖」と尊称する本因坊道策・本因坊丈和に並び、史上最強の棋士に挙げる人が多い)が生まれた土地であるため、囲碁の島として知られています。

千光寺公園は尾道市西土堂町にある公園です。千光寺がある千光寺山の山頂から中腹にかけて広がる公園で、日本さくら名所100選・日本の夜景100選・日本夜景遺産・恋人の聖地などに選定されています。山頂までは尾道駅からロープウェイで登ることができ、山頂には「PEAK」という全長63mの吊り橋型の展望台があります。

耕三寺(こうさんじ)は尾道市瀬戸田町にある浄土真宗本願寺派の寺院です。1936年から伽藍の建設が始められたまだ新しい寺院ですが、山門・本堂など15点が国の登錄有形文化財となっており、当地を代表する観光地になっています。また、仏像・書画・茶道具など美術品や文化財を多数所有するため博物館として登録されています。

招き猫美術館in尾道は尾道市東土堂町にある美術館です。大正時代の古民家を改装したもので、約3,000の大小の招き猫を展示しています。大きな施設ではないですが、近隣には猫の細道や福石猫神社などがあり、猫好きが必ずと行っていいほど訪れる猫スポットになっています。

因島水軍城は尾道市因島中庄町にある村上水軍に関する資料館です。本丸・二の丸・隅櫓などがあるいわゆる城郭風建築物で、それぞれ鎧や文書などを展示しています。また、資料館麓の金蓮寺には村上一族の墓と伝えられる墓石群がまとまっています。

呉市(くれし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県呉市 つなぐ手に海・技・人が光るまち 人口203,210人

船の球状艦首をイメージしたプレートに大和ミュージアム名誉館長 松本零士氏が考案した錨のキャラクターが描かれています。自治体名上に「大和のふるさと」の文字が入ります。2013年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

呉市は広島県南部にある市です。2003年~2005年に安芸郡音戸町・倉橋町・蒲刈町・下蒲刈町並びに豊田郡川尻町・安浦町・豊浜町・豊町を編入して新呉市としています。天然の良港を抱え、明治時代に呉鎮守府と呉海軍工廠が設置された歴史があり、海軍のまちや造船・鉄鋼のまちとして知られています。本土側は山がちで平坦部が少なく、市街が山塊で分断される特異な形状をしています。そのほか大崎下島・上蒲刈島・下蒲刈島など島しょ部を有し、298.3kmの海岸線をもつ複雑な地形となっています。上述の編入で一時期人口25万を超え、2016年に中核市に昇格していますが、その後は人口減少が顕著で5年間で16,000人ほど減少しています。主要な産業は製造業ですが、近年は海軍・海事都市としての歴史を観光資源に観光関連の産業も行われています。

大和ミュージアムは呉市宝町にある科学館です。正式には呉市海事歴史科学館といいます。2005年に開館した施設で、名称通り旧日本海軍の超大型戦艦「大和」建造と軍事活動にスポットを当てるほか、戦艦陸奥や重巡洋艦青葉(戦艦陸奥は瀬戸内海周防大島沖で爆沈、重巡青葉は当地で着底)の砲身などが展示されています。地方都市の博物館としては他に類がないほどの人気があり、年間80~90万人ほどが訪れます。同施設の隣接地に海上自衛隊呉史料館(てつのくじら館)という海上自衛隊の広報施設があり、こちらの展示は無料で見られます。

アレイからすこじまは呉市昭和町にある公園です。むかし「烏小島」という小さい島があったあたりの路地というような意味合いの施設で、大きい公園ではないものの海上自衛隊第1潜水隊群司令部のすぐそばにあるため、日本で唯一潜水艦を間近で見ることができる施設となっています。旧海軍が用いた魚雷積載用のクレーンや係船柱がある細長い公園で、向かいが「昭和町レンガ倉庫群」という、明治時代に造られた旧呉海軍工廠電気部の建物を残しており、内部は商業テナントになっています。

呉市豊町御手洗伝統的建造物保存地区は呉市の島しょ部、大崎下島の東端あたりにあります。江戸時代から昭和初期にかけて建造された町並みで、潮待ちや風待ちのため中継港として発展した同地の歴史の面影を残しています。

呉ポートピアパークは呉市天応にある市民公園です。呉ポートピアランド(スペインの「コスタ・デル・ソル」をテーマにしたテーマパーク。1998年に休園)の跡地を整備したもので、フリーマーケット会場などイベント会場や市民ギャラリーとして利用されています。かなり広い公園で、多目的広場やじゃぶじゃぶ池、絵本館などを有しており、市民の憩いの場となっています。

府中市(ふちゅうし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

広島県府中市 しあわせ実感!“力強さ”と“やさしさ”のある未来を創造するまち府中市 人口35,546人

「ものづくりのまち」の文字と府中家具の蟻組み(板同士の継ぎ手)、国蝶のオオムラサキが描かれています。2012年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています(従来型と選択性)。

府中市は広島県の南東部にある市です。東京都府中市や県内の府中町(安芸府中)と区別するため「備後府中」と呼ばれることがあります。福山市から18km、広島市から90kmほどの場所にあり、概ね山に囲まれた芦田川の沖積平野上、または江の川水系の上下川の流域に市街を成しています。もともと福山藩10万石の手工業地帯として発達した経緯があり、現在も内陸型の工業都市として家具・非鉄製品・ドローンなど様々なモノが製造されています。2004年に甲奴郡上下町(人口約6,000人、当時)を編入していますが、高齢化に苦しんでおり生産年齢人口の減少が顕著にみられます。

道の駅 びんご府中は、府中市府川町にある市道府川11号線と国道486号の小規模の道の駅です。JR府中駅の近くの市街地の中にあります。農産物や地場産品を売るスペースやカフェレストラン、交流テラスなどを備えるまちの駅的な施設となっています。

府中上下歴史文化資料館は府中市上下町上下にあります。旧上下町は石見銀山街道の宿場町として発展した地域であり、両替商など金融で栄えたといいます。上下出身の作家 岡田美智代(田山花袋と関係が深い。「蒲団」のモデルとなった人物)の生家を改装したものです。

竹原市(たけはらし)

広島県竹原市 元気と笑顔が織りなす 暮らし誇らし、竹原市 人口22,600人

市の木であり当地を代表する素材の竹と大久野島のうさぎが描かれたデザインです。2021年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています(従来様式の在庫がある限りは選択性)。

竹原市は広島県の沿岸部のほぼ中央にある市です。市街はおおむね瀬戸内海に向かって開くような形になっており、古くから交通の要衝として栄えた地域です。かつては製塩業や廻船業で発展し盛んに行われていました。現在は非鉄金属・電力・食品といった製造業が主要な産業になっていますが、伝統的な地場産業として酒造業やレンガ作りなども行われています。竹細工が有名ですがこちらは歴史が浅く、昭和末期に職業訓練校で日本初の竹工芸科を設置し、平成になって老化防止・医療対策として見直されたものです。たけのこ・ぶどう・じゃがいもなどを特産品とするほか、アヲハタジャムの本社があります。

たけはらまちなみ保存地区は竹原市本町にある国指定の重要伝統的建造物群保存地区です。もともと京都下鴨神社の荘園として栄えたことから、「安芸の小京都」と呼ばれたようです。ノスタルジックな木造家屋が立ち並ぶ街並みは、映画「時をかける少女」「るろうに剣心 最終章 The Final」、テレビドラマ「マッサン」といった作品のロケ地になりました。

道の駅 たけはらは竹原市本町にある国道185号の道の駅です。前述の町並み保存地区の近くにあり、竹原の町並み散策の拠点して利用されています。1階がレストランと売店、休憩スペース、2階が観光情報コーナーとなっています。

大久野島(おおくのしま)は忠海地区から3kmほど沖合にある島です。忠海地区の港からフェリーが出ています。第二次世界大戦中に毒ガスを開発していた歴史があります(当時の住人は強制退去となり、現在は定住者無し)。現在は1,000羽を超えるウサギが生息するため「うさぎ島」として知られており、休暇村やビジターセンター、毒ガス資料館などがあります。コロナ禍以前には年間36万人が訪問する観光地となっています。

たけはら 海の駅は竹原市港町の竹原港にある複合施設です。竹原港は大崎上島・大崎下島・契島(関係者以外立ち入り禁止。全島が工場のため「瀬戸内の軍艦島」などという。日本の鉛の4割を生産している)といった島々と連絡しており、みなとオアシスになっています。

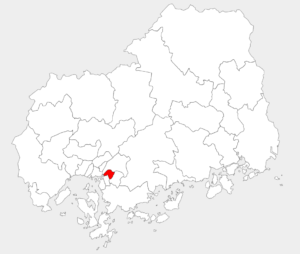

海田町(かいたちょう)

広島県安芸郡海田町 ひと輝く・四季彩のまち かいた~海田らしさがきらりと光る,支え合う豊かさづくり~ 人口30,105人

㊤自治体名上に「日本人初の金メダリスト生誕のまち」の文字、左側に1928年アムステルダムオリンピック三段跳の金メダリスト織田幹雄。㊥旧千葉家住宅 江戸時代中期の建築様式を伝える県の重要文化財㊦PRキャラクター「ヒマ太君」と町の花ひまわり。2020年からそれぞれミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されている。

海田町は広島県南西部にある町で、安芸郡に属しています。広島市安芸区と熊野町に隣接する県内2番めに小さい町です。もともと広島市のベッドタウンとして発達した経緯があり、広島市安芸区・西区・南区とのつながり深い地域です。県庁所在地の広島市より人口密度が高い町として知られています。主な産業は第3次産業で大型の商業施設が多く、農業はほとんど行われていません。また、マツダの工場が多く立地しています。江戸時代には「海田牡蠣」といって牡蠣、明治~昭和期にはぶどうの名産地でしたが現在はほとんど生産されていません。広島市・呉市・東広島市の間にあり、広島都市圏の東側の交通の結節点として渋滞が起きやすい場所でもあります。

海田総合公園は海田町東海田にある総合公園です。町域東側の傾斜地を利用し、公園として整備されているもので、現在2021年から2026年春までの拡張工事が続けられています。野球場やテニスコートといった運動施設、県内有数の大型遊具を備える遊具広場、果樹が植栽されたフルーツガーデン、カフェなどがあり、少し離れたところにキャンプ場があります。

織田幹雄スクエアは、海田町中店(安芸山陽道沿い)にある公民館と織田幹雄記念館が一体化した施設です。県の文化財で近世山陽道(西国街道)の宿場町だった頃の趣を残す旧千葉家住宅が隣接しています。