原付・小型バイクのご当地ナンバー

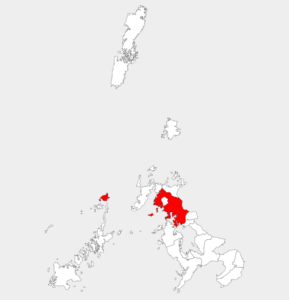

【長崎県編】

全47都道府県を網羅 掲載市町村区630以上

四輪自動車の地方版図柄入りナンバープレートはコチラ「地方版図柄入りナンバープレート 一覧 (四輪自動車)」または 地方版図柄入りナンバープレート 九州 (四輪自動車)

長崎県ご当地ナンバープレートの紹介です。地域の観光・グルメ・道の駅情報なども少し扱っています。

当サイトの画像は、日本経済研究所さんの承諾を貰って使用しています。コピー・転載は禁止されています。

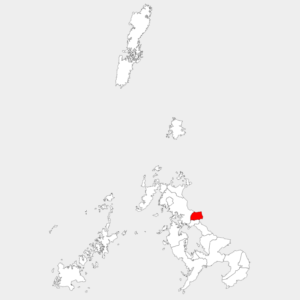

波佐見町(はさみちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県東彼杵郡波佐見町 やきものの里 活力と潤いにみちた陶磁と緑のまち・波佐見 人口14,225人

コンプラ瓶と呼ばれる陶器の容れ物のイラストを中心に、左側に登り窯とPRキャラクターの「はちゃまる」、右側に鬼木の棚田が描かれています。町政60周年記念として、2016年にミニバイク50cc以下を対象に100枚が交付されています。

波佐見町は長崎県の中央東側にある町で、東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)に属しています。長崎県内では唯一の内陸の自治体で、周囲を100~500mほどの山々に囲まれた盆地の町です。江戸時代前期から「波佐見焼」と呼ばれる焼き物で知られ、この波佐見焼は丈夫な日用品が多く、手頃でしかも良質な食器を造るという姿勢は今も受け継がれています。主要な産業はやはり製造業で陶器の製造を得意としていますが、近年は製造品出荷額が減少傾向にあります。

波佐見焼は波佐見町付近で作られる陶磁器のことで、1592-1593年の文禄・慶長の役から大村藩主が帰国するときに朝鮮の陶工を連れ帰ったことに始まります。丈夫で大量生産に向くことが特徴で、江戸時代には庶民用の茶碗や(木樽では風味が落ちるため)酒や醤油の輸出用の瓶として利用されていました。一般的、庶民的な焼物であり、現在はシェアが低くなりましたが、いまだに全国の焼き物の15%ほどがこの波佐見焼です。当地の特産品かつ主要な産業であり、波佐見町自体が「焼き物の里」として知られるため、商業や観光面でも中心を占めます。余談ですが、同町は県境をまたいで同じく焼き物で有名な佐賀県有田町と隣接しています。

波佐見やきもの公園は波佐見町井石郷にある公園です。「世界の窯広場」といって、古代から近世にかけての窯の野外博物館(12基)がある公園で、絵付けやろくろ体験ができる波佐見陶芸の館(観光交流施設、歴史的資料なども展示)があります。毎年ゴールデンウィークに波佐見陶器まつりという大規模な陶器市が行われています。

鬼木の棚田は波佐見町鬼木郷(おにぎごう)にある棚田です。棚田百選に選ばれているもので、散策路や展望台があります。22haほどの広さに400枚ほどの田んぼがあります。当地を代表する名所・風景で、9月には鬼木棚田まつりとしてウォークラリーや案山子コンテストなどが行われるほか、彼岸花の名所でもあります。

波佐見温泉は波佐見町長野郷の川棚川沿岸にある温泉地です。弘法大師が錫杖を地に立てて湧出させたという伝説が残る温泉で、1200年ほどの歴史があると考えられています。ホテルが1軒、温泉宿2軒のほか、日帰り入浴施設としてはさみ温泉 湯治楼(ゆうじろう)があります。

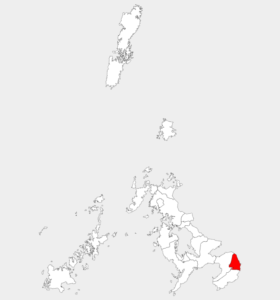

島原市(しまばらし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県島原市 有明海にひらく湧水あふれる火山と歴史の田園都市 人口41,881人

PRキャラクターの「しまばらん」と島原城が描かれています。50cc以下と90cc以下・1255cc以下は意匠が異なり、50cc以下では城にかかる虹が描かれています。2017年から交付されています。

島原市は長崎県南東部の島原半島の東側にある市です。江戸時代初期に島原城が築城され、以来島原半島の政治や商業の中心として機能しています。島原城の城下町や湧水群、雲仙・普賢岳の景観や温泉で知られる観光都市で、卸売・小売業やサービス業など観光業を主要な産業としています。市域の西側の一部が雲仙天草国定公園に含まれ、市街は雲仙岳の東麓に海岸沿いまで拓けています。また、有明海を通じて熊本県熊本市・福岡県大牟田市とフェリーや高速船で連絡しています。豚肉やそうめん、海苔・イイダコ・ふぐなどの水産品、かんざらし(白玉団子)などを特産品としています。

島原城(森岳城、高来城とも)跡は島原市城内にある史跡です。島原鉄道島原駅の西側すぐにあり、同駅舎は島原城の大手門をモチーフにしたものです。1624年に当地に入封した松倉重政が築城した城で高い石垣が特徴、もともと本丸と二の丸が廊下橋という木橋一本で繋がれていたそうです。石垣を巡る水濠にはれんこんが根付いており、秋には地元商店街の主催でれんこん掘り大会が行われています。現在みられる天守は復興されたもので、内部はキリシタンや武具などの資料を展示する資料館になっています。この島原城の北西側には武家屋敷群、南側に商業地区があり、こちらは街路脇に湧水が流れ「鯉の泳ぐまち」として観光名所になっています。

https://youtu.be/ZwiieqZywjg

平成新山は島原市と小浜町の境界にある山(溶岩ドーム)です。平成2年から始まった5年にわたり続いた噴火活動では9432回の火砕流が観測され、被災家屋251棟にも及び、大規模火砕流で死者が出るなどしました。これを記念するために同溶岩ドームを「平成新山」と名付けたといいます。この溶岩ドームは普賢岳の主峰よりも高い1,483mで県内最高峰となっています。

雲仙岳災害記念館(がまだすドーム)は島原市平成町の有明海に面したところにある施設です。火山活動や噴火災害をテーマにした学習施設で、様々な体験学習プログラムを行っています。また、カフェやこどものための遊び場が併設されています。

しまばら火張山公園は島原市上折橋町にある公園です。もともと雲仙普賢岳噴火災害時に市民を守るための防砂指定地を活用したもので、桜・菜の花・ポピーやコスモスなどが植栽されています。2012年につくられたもので、2018年に「しまばら芝桜公園」から現在の名称に変更になっています。また、園内にヤギやポニー、うさぎなどが飼育されています(入園料:維持管理協力金として大人300円、高校生以下無料)。

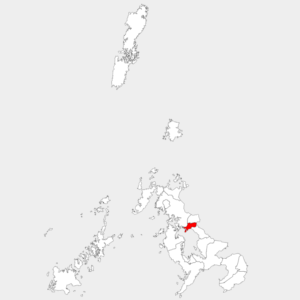

川棚町(かわたなちょう)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県東彼杵郡川棚町 自然を愛し くらし輝くまち 人口13,295人

プレート下部に虚空蔵山(こくぞうさん)のシルエット、左上と右下にインドクジャクが描かれています。2014年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

川棚町は長崎県の本土側中央部にある町で、東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)に属しています。概ね町域を北から南に流れる川棚川に沿って市街を成しており、南側で長崎の中央を占める大村湾に接しています。この大村湾に突き出た半島部を大崎半島といい、県立大崎自然公園に指定されています。歴史的には一農村または漁村でしたが、太平洋戦争中には海軍工廠が設置され一時的に人口が急増していました。現在の川棚町は食料品加工や石英製品、コンクリートなどの製造業を主要な産業としていますが、ハウステンボスがある佐世保市と隣接しているため、商業やサービス業なども盛んに行われています。平成12年から人口減少が始まっていますが、将来の推計人口の減少は緩やかです。

大崎半島は川棚町の南側、大村湾に突き出た半島です。全域が県立大崎自然公園にしていされています。入場無料のくじゃく園が有名で、約200羽の孔雀やフラミンゴ、ポニーやうさぎなどが飼育されています。ゴーカート乗り場などこどもの遊び場があり、毎年5月5日にくじゃく祭りというイベントが行われています。また大崎半島北西部には川棚大崎海水浴場や温泉(しおさいの湯、オーシャンビューの天然温泉入浴施設)があります。

魚雷発射試験場跡は川棚町三越郷にある戦時遺構です。片島公園という公園の中に魚雷試験場、組み立て工場、空気圧縮ポンプ室などの跡があり廃墟が残っています。佐世保海軍工廠や川棚海軍工廠で作られた魚雷の性能テストが行われていた場所で、トイレ・自販機・駐車場などが整備されています。2015年に公開された映画「バケモノの子」のロケ地として知られているため、周辺に土産屋や飲食店などが出ています。

特攻殉国の碑は川棚町新谷郷にある記念碑です。特攻艇「震洋」(ベニヤ板製のモーターボート)や人間魚雷「回天」、伏龍隊(潜水士に棒付き機雷を持たせて敵を攻撃するもの)などで亡くなった3,511名の名前が刻まれています。また、小さな展示室を併設しており震洋艇の3~4分の1の模型が展示されています。

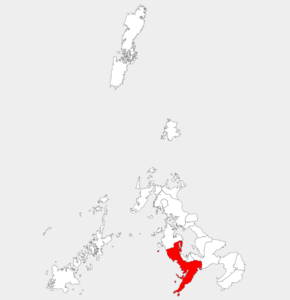

長崎市(ながさきし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県長崎市 活力と潤いにあふれ、歴史がいきづく交流拠点都市・長崎 人口395,591人

出島の形状のプレートです。2013年からミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

長崎市は長崎県南部にある市です。西彼杵半島の南部と長崎半島及び島嶼部で構成される市で、埋立地などを合わせて面積406k㎡となります。五島灘、天草灘、大村湾と三方を海に囲まれており、長崎港に注ぐ浦上川・中島川沿い及び長崎港周辺に市街をなしています。鎖国体制であった江戸時代に出島があったことから、現在に至るも異国情緒が感じられる街として知られています。産業は第三次産業が主体で卸売・小売業やサービス業などが行われるほか、漁業が盛んです。県庁所在地かつ歴史的にも大変価値のある地域ですが、昭和60年頃から人口減少が始まっていて、最盛期50万余の人口が39万人に減っています。

グラバー園は長崎市南山手町にある観光施設です。イギリス商人グラバー、リンガー、オルトの邸宅があった場所に、さらに旧長崎地方裁判所庁舎や旧三菱第2ドッグハウスなどの建造物を移築し、歴史的建造物の野外博物館となっています。同園に隣接して大浦天主堂(国宝建造物及びユネスコ世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の一つ)があり、当地の代表的な観光ルートになっています。また、グラバー園北側には端島(軍艦島)の紹介を行う軍艦島デジタルミュージアムがあります。

長崎市出島は長崎港の南側にある地域です。1634年に築造された日本初の本格的な人工島で、幕府が鎖国を行っていた頃の日本で唯一西洋に開かれた貿易の窓口でした。最初はポルトガル人が、ついでオランダ人が当地を訪れて貿易を行っていました。現在の出島は当初の扇形を失っていますが、現在までに16棟の建物が復興されており、内部には当時の生活をしのばせる資料が展示されています。また、沿岸部は商業地区になっていて出島ワーフという複合商業施設があります。

長崎新地中華街は前述の出島の東側にある中華街です。横浜、南京町の中華街とともに日本三大中華街の一つとされるもので、40軒ほどの中華料理店や中華雑貨店が軒を連ねています。長崎は鎖国時代でも対中貿易港として認められていたため、唐人屋敷という中国人の住居がありました。この人々が開国時に沿岸部に移り住み、中華街として発達したといわれています。旧暦の正月にあたる春節期には隣接する湊公園がランタンフェスティバルの会場となり、清朝をイメージした皇帝のパレードや中国雑技団の公演などが行われます。

稲佐山公園は長崎市街の西側、長崎市稲佐町にある公演です。標高333mの稲佐山山頂に長崎の市街と長崎港を見下ろす展望台や猿舎、鹿の放牧場などがあり、当地のランドマークの一つとして親しまれています。山頂までロープウェイとスロープカーが出ており、当地の夜景の名所とされています。

平和公園は長崎市松山町にある公園です。1955年に世界恒久平和を祈念して開設されたもので、長崎原爆の落下中心地の北側の丘を中心に5つのゾーンで構成されています。祈りのゾーン(爆心地公園)には爆弾落下中心地の碑が建ち、旧浦上天主堂の遺壁(原爆により破壊された同天主堂の壁のうち、残った南側の一部)が展示されています。また、同園内に長崎原爆資料館があり「ファットマン」の模型が展示されています。

大村市(おおむらし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県大村市 花と歴史につつまれた 未来にはばたく 産業・交流都市 人口96,287人

PRキャラクターの「おむらんちゃん」とオオムラザクラが描かれています。また、自治体名がひらがなの「おおむら」になっています。2012年からミニバイク50cc以下を対象に交付されています。

大村市は長崎県の中央にある大村湾の東岸、県央地域にある市です。県内では人口第4位の規模のまちで、西側は大村湾、東側で標高1,000m級の多良岳山系を挟んで佐賀県と隣接しています。長崎県の陸・空の玄関口であり、人口が密集する長崎・佐世保市とのアクセスも良いことから高度経済成長期からずっと毎年500~1,000人程度人口が増えていましたが、現在は増加数が鈍化しています。卸売・小売業やサービス業など商業を主要な産業とし、また長崎空港や大村駐屯地がある関係で国の出先機関が多く、公務員が多いです。黒田五寸人参やゆでピーナッツ、ナマコやイイダコなど水産品、三彩焼などを特産品としています。また、大村氏12代当主大村純忠が日本初のキリシタン大名であったため、市内にキリシタン関連の史跡が残っています。

長崎空港は大村市の市街西側、大村湾に浮かぶ空港です。1975年に世界初の海上空港として整備されたもので、もとは箕島(みしま)という有人島でした。地方空港としては珍しく上海と香港への国際線があるほか、対馬や壱岐など県内の離島地域とも連絡しています。本土側には長崎空港以前に使用されていた旧大村空港(防衛省に移管)、森園公園、温泉入浴施設などがあります。

大村公園は大村市玖島(くしま)にある市立の都市公園です。市名の由来でもある大村氏が築いた玖島城跡を整備したもので、野球場・テニスコートなど運動施設のほか、大村神社や大村藩時代の船着き場、花菖蒲園などがあります。とりわけ大村神社のオオムラザクラは国の天然記念物であり、二段咲きで花弁・がく片が多いことが特徴で、多いものでは200枚に達するとされる名桜です。

長崎スコーコーヒーパークは大村市寿古町(すこまち)にある観光コーヒー園です。日本初の観光コーヒー園であり、300坪の温室でコーヒーを栽培しています。温室の見学は無料で、レストランやコーヒーの直売コーナー、資料の展示などありコーヒーのテーマパークとなっています。

旧楠本正隆屋敷は大村市玖島にある旧家です。明治3年に建築されたもので、かつては城下町として栄えた当地の武家屋敷の流れを汲む貴重な遺構となっています。楠本正隆(政治家・男爵)という人は幕末に大久保利通の腹心として活躍し、明治維新後には東京都府知事として道路橋梁の改修などに尽力した人で、大久保から「天下随一の県令」と称されています。屋敷・庭園ともによく整備されて座敷が一般公開されています。

佐世保市(させぼし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県佐世保市 ひと・まち・育む“キラっ都”佐世保 ~自然とともに 市民の元気で輝くまち~ 人口235,956人

当地を代表する景観 九十九島とカモメが描かれています。自治体名が左上側、右上側に「kujyukushima」の文字が入っています。2013年にミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

佐世保市は長崎県北部にある市です。県内2位の規模を誇る長崎県北部の中心都市で、九十九島やハウステンボスがあることなどで知られています。江戸時代まではひなびた郊外地域でしたが、天然の良港として佐世保湾に目をつけた明治政府が軍港と鎮守府を開いたため、海軍のまちとして大きく発展しました。現在に至るもアメリカ海軍ならびに海上自衛隊の基地が置かれ、日本の海上防衛の要また海上交通の要衝となっています。昭和20年6月の佐世保大空襲により市街が一度失われていますが、現在は造船業や商業、観光業などが盛んに行われています。ただ、全体に人口減少が大きい長崎県において佐世保市も例外ではなく、2040年には21万人程度と推計されています。

ハウステンボスは佐世保市ハウステンボス町にあるテーマパークです。オランダの街並みを再現したもので東京ディズニーランドの1.5倍の敷地を有し、単独のテーマパークとしては日本最大の施設です。アムステルダムの街並みを再現したアムステルダムシティやパレスハウステンボス、アドベンチャーパークといった区画に分かれており、ゴンドラやカナルクルーザー、海上アスレチックなど多数のアトラクションと四季折々の花々で親しまれています。

九十九島(くじゅうくしま)は佐世保市から平戸市にかけて広がるリアス式海岸に点在する島々で、実際には200以上の島が有るとされています(有人島は4つ)。リアス式海岸と大小さまざまの島が織りなす美しい自然景観は観光客・カメラマンに人気があります。西海国立公園内に九十九島パールシーリゾート(遊覧船、九十九島水族館海きらら、商業施設がある市営の複合施設)があります。

九十九島動植物園(愛称:森きらら)は佐世保市船越町にある市営の動物・植物園です。1961年に旧海軍の工員の宿舎跡に開設されたもので、当時は石岳動植物園と呼ばれていました(その後佐世保市亜熱帯動植物園を経て現在にいたる)。動物251点、植物21,000点を有し、ペンギンの足裏や歩く様子を下から観察する極浅水槽やツシマヤマネコの展示があります。また、同園のある地域は九十九島のビューポイントが多く、周辺に石岳展望台園地や船越展望所などがあります。

海上自衛隊佐世保史料館(愛称:セイルタワー)は佐世保市上町にある海上自衛隊及び大日本帝国海軍に関する史料館です。7階建ての施設で、7階から順番に降りていくと長崎海軍伝習所から現在の海上自衛隊の活動までを順番に見ていくことができます(入館無料)。

無窮洞(むきゅうどう)は佐世保市城間町にある第二次世界大戦期の防空壕です。当時の宮村国民学校の教師と小学生が2年にわたり掘ったもので、奥行き20m幅5mほどあります。内部には避難中でも授業ができるように教室やトイレ、炊事場などが設けてあります。

対馬市(つしまし)

出典元「日経研調べ ご当地プレート」

長崎県対馬市 アジアに発信する歴史海道都市 対馬 !(おっ)な島です。対馬 人口27,854人

対馬海峡に浮かぶ対馬の全景と対馬海流をイメージした水色のライン、海の幸とツシマヤマネコのキャラクター「コージー」が描かれています。2013年に対馬のPRと交通安全の啓発のために、ミニバイク50cc以下~125cc以下を対象に交付されています。

対馬市は長崎県北部にある市です。2004年に対馬島内の厳原町・美津島町・豊玉町・峰町・上県町・上対馬町が合併(新設合併)し市制施行たもので、九州と朝鮮半島のちょうど中間あたりにある対馬島全域と有人・無人含めて100以上の島を市域としています。古代から本土と大陸を結ぶ国境の島で軍事的な価値が高く、白村江の戦い・元寇・豊臣秀吉の朝鮮出兵など歴史的事実に関連するほか、明治時代から昭和の前期にかけて対馬要塞という一群の砲台・堡塁群が建造されています。産業面では第一次産業の比率が高く、特に漁業が盛んでアナゴの水揚げで全国一を誇ります。そのほかイカ・ブリ・海藻類などの海産物やはちみつ、しいたけなどを特産品としています。観光地としても知られる地域で、土地柄韓国人が主体でしたが、近年は離島や歴史に魅力を見出す日本人観光客が増えています。

厳原港(いずはらこう)は対馬島の南東側にある港で、福岡市博多港・壱岐市とフェリーやジェットフォイルが連絡しています。こちらは対馬市の市街に近い島の表玄関になります。島の北側に比田勝港という港湾があり、厳原港と同じく福岡市博多港や釜山と連絡していますが、こちらはどちらかというと釜山から/釜山行きの利用が多いようです。また、対馬中央部の上島・下島の間には対馬空港(対馬やまねこ空港)という地方管理空港があり、長崎空港や福岡空港と連絡しています。なお厳原港の近くに対馬藩お船江跡という対馬藩時代の船渠が残っており、原型をよく保っています。

対馬博物館は対馬市厳原町にある博物館です。2022年に開館したもので、対馬藩主宗家の関連資料を主として島内の遺跡の出土品や朝鮮通信使の資料、自然に関する資料など対馬全域を網羅する資料11万余を収蔵しています。また、同博物館周辺には宗家の居城であった金石城(厳原城)の庭園や対馬朝鮮通信使歴史館、宗家の菩提である万松院などがあります。

韓国展望所は対馬島北側の上対馬町にある展望台です。韓国まで50kmほどのところにあり、晴れた日には対岸の釜山市が望める人気の観光スポットで、周辺にはヒトツバタゴの自生地(国の天然記念物、ナンジャモンジャの木ともいう)や、1934年に造られた豊砲台跡(対馬要塞の一角を成す。当時世界最大の戦艦主砲40.6cm砲が据えられたという)があります。

和多都美神社(わだづみじんじゃ)は対馬市豊玉町にある神社です。神代の昔、海神であるワタツミ・ワダツミが当地に宮殿を築いたとされる場所で、本殿正面の5つの鳥居のうち2つは海中に立っています。海の満ち引きにより様相を変える幻想的な神社で、当地の観光名所になっています。また、全国的にも珍しい三柱鳥居が2基あります。

ツシマヤマネコは対馬にのみ生息する野生の猫でベンガルヤマネコの亜種とされています。約10万年前に当時は陸続きだった大陸から渡ってきたものとされ、戦前には当地の山に入れば必ず見つかるもので、1971年に国の天然記念物にしていされています。現在は100頭ほどに減少し、絶滅危惧種になっています。数が少ないため、島内でみられることはほとんどありませんが、佐世保市の九十九島動植物園森きららで飼育されているものを見ることができます。

長与町(ながよちょう)

長崎県西彼杵郡長与町 緑・やすらぎ・活力あふれる ながよ 人口39,763人

中尾城公園の「エアロブリッジ」と街並み、PRキャラクターの「ながよミックン」が描かれています。2023年1月から50cc以下のミニバイクを対象に交付されています。

長与町は長崎県長崎市の北側に隣接する町で、西彼杵郡(にしそのぎぐん)に属しています。町域東側は琴ノ尾岳(451.4m)を中心に300~400m級の丘陵地、町域北側で長崎県の中央に位置する大村湾に接し、町域に清水島と二島という島を含みますがこれらは無人島です。1960年代の高度経済成長期から長崎市のベッドタウンとして継続して開発され、町としては県内で最も人口が多い地域となっています。2010年頃まで人口が継続して増加し、一時期4万を超えていましたが現在は減少局面に転じています。主要な産業は卸売・小売業や各種サービス業など第三次産業で、長らく住宅地として開発が進んだため、業種別では不動産業と教育の従事率が高くなっています。みかん・いちじく・ブルーベリーやオリーブオイルなどを特産品としているほか、比率としてはわずかですが漁業も行われています。

中尾城公園は、JR九州長崎本線の長与駅から町内を流れる長与川を渡ったところにある公園です。広さ9.4haの傾斜地にあり、中世~戦国期に渡って築城された山城 中尾城の跡地を利用しています(比高60m)。文化ホールや展望台などがある公園で、エアロブリッジという赤い橋の上をモノレール(往復110円)が走っています。*エアロブリッジ下のスパイラルスライダーは小学生が骨折するなどしたため現在休止中、再運転の見込みは無いようだ。

堂崎ノ鼻(どうざきのはな)は長与町北端の大村湾に突き出た岬です。青い海とゴツゴツした岩肌のコントラストが美しい景勝地で、県立堂崎ノ鼻自然公園として整備されています(駐車場・トイレなど有り)。また、旧石器時代のナイフ・台形石器などが出土した堂崎遺跡があります。堂崎ノ鼻~長与港までは海岸線沿いに国道207号が走り、カフェや公園、長崎温泉 喜道庵(オーシャンビューの温泉)などがあります。

長与港は長与町の北西側、斎藤郷と岡郷にまたがる港です。観光漁港ではありませんが、周辺は長与総合公園や長与シーサイドーパークなど緑地があるほか、大村市のボートレース場までフェリーが出ています。以前は長崎空港まで行く定期船がありました。港近くに岩崎本舗の本社(グラバー園や長崎空港、ハウステンボスなどに店舗を有する食品会社。同社の角煮まんじゅうが長崎名物となっている)があり、工場直売店を出しています。また、同港ではペーロン保存会がペーロンの漕艇の体験(漕手20名~30名ほどのドラゴンボートの一種、長崎ではペーロンと呼ぶ)を行っています。